Wackernagel ist kein Aktivist, sondern ein Analytiker. Seine Argumente sind pragmatisch und unbequem zugleich. Er plädiert dafür, Nachhaltigkeit nicht als moralische Pflicht, sondern als ökonomische Notwendigkeit zu begreifen. Unternehmen und Staaten, die rechtzeitig auf zukunftsfähige Modelle setzen, hätten schlicht einen Wettbewerbsvorteil. «In jedem Szenario des Klimawandels werden die biophysikalischen Spielräume enger», fasst er zusammen. «Wertvoll wird, was in dieser Zukunft funktioniert.»

Für Wackernagel ist Nachhaltigkeit kein Zustand, sondern Resilienz – die Fähigkeit, Entwicklungen zu antizipieren und standzuhalten. «Die langfristige Funktionsfähigkeit von Ländern, Städten und Unternehmen hängt davon ab, wie gut sie verstehen, was auf sie zukommt. Dann können sie auch besser entscheiden.»

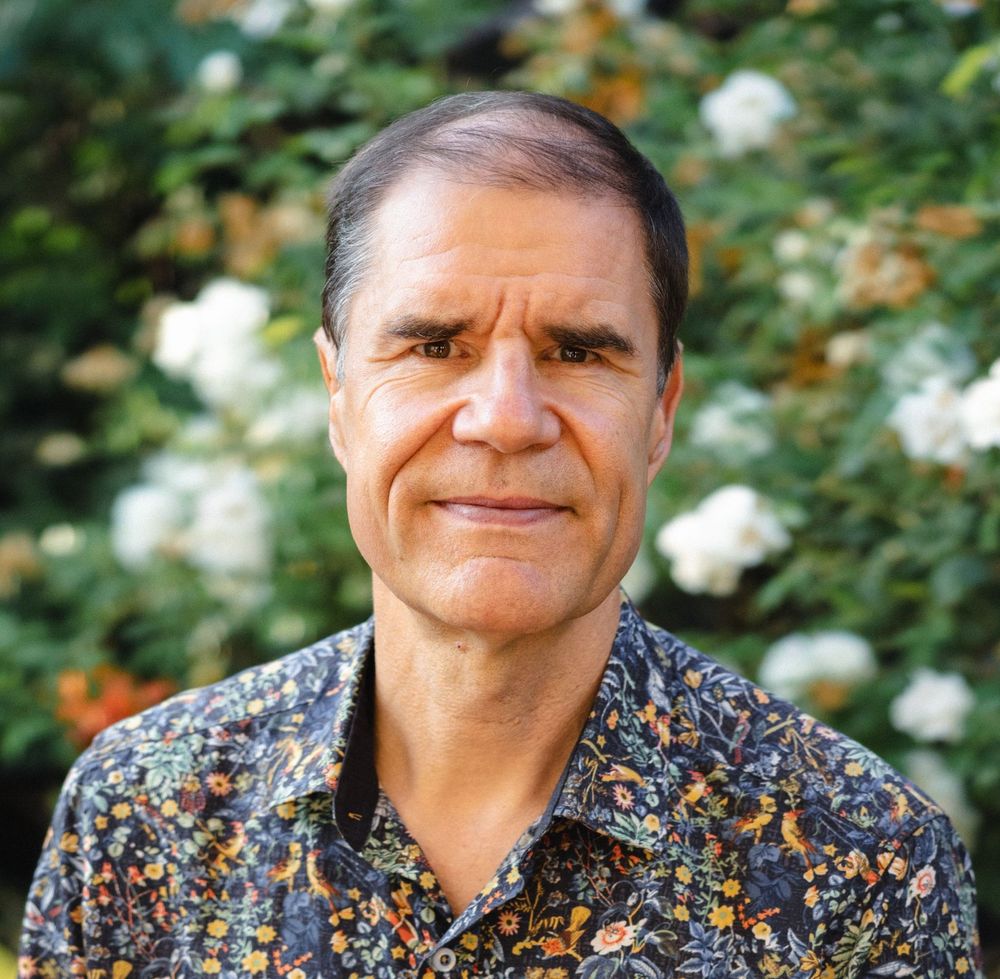

Die Auszeichnungen für seine Arbeit häufen sich. 2024 erhielt Wackernagel den erstmals vergebenen Nachhaltigkeitspreis der Nobel Familie – eine Anerkennung für sein jahrzehntelanges Engagement, den ökologischen Fussabdruck als Grundlage nachhaltiger Entwicklung zu etablieren. Im September wurde er zudem als Sustainable Shaper geehrt, als Vordenker, der Wissen in Wandel übersetzt. Trotz internationaler Aufmerksamkeit bleibt er bescheiden: Preise und Ehrungen seien vor allem Plattformen, um über den Umgang mit Ressourcen zu sprechen – «als etwas Notwendiges, nicht etwas Nobles».

Sein Wirken reicht längst über die Wissenschaft hinaus: Staatsoberhäupter, der Generalsekretär der Vereinten Nationen oder der frühere Papst zitieren seine Statistiken. Wackernagel hat der Welt ein Mass gegeben – und damit ein Bewusstsein dafür geschaffen, dass die Zukunft nicht wartet, bis wir dafür bereit sind.