Dresden, im August 2022. Check-in in einem Fünfsternehotel im Stadtkern. Die freundliche Dame an der Reception sagt: «Wir legen hier grossen Wert auf Nachhaltigkeit. Deshalb frage ich Sie: Bestehen Sie darauf, dass Ihr Zimmer gereinigt wird?» – Einen Moment bin ich perplex, bis mir das Ansinnen klar wird: Ich soll mein Bett selber machen und mein Waschbecken selber putzen. Nicht etwa, damit das Hotel Personal und Geld spart. Sondern weil doch sicher auch mir die Umwelt am Herzen liegt und ich nicht daran schuld sein will, dass Strom für den Staubsauger und Waschmittel für die Handtücher verschwendet wird.

Das kleine Erlebnis zeigt, wie inflationär der Begriff «Nachhaltigkeit» mittlerweile verwendet wird. Ob Gurken umweltverträglich angepflanzt oder Socken ohne Polyester fabriziert werden, ob am Open-Air-Konzert Pfand auf Pappbecher erhoben wird oder eben der Hotelgast sein Zimmer selber aufräumt: Immer ist reflexartig von Nachhaltigkeit die Rede. In Strategiepapieren von Unternehmen ist der Begriff omnipräsent. Konzerne wie Nestlé überbieten sich mit entsprechenden Selbstanpreisungen. Sogar die Finanzplätze werben inzwischen mit dem Gummibegriff. Und jede Firma, die auch noch in drei Monaten Ersatzteile für ihre angeblich ach so langlebigen Produkte liefern kann, rühmt sich ihrer Nachhaltigkeit.

Für viele Firmen ist «Nachhaltigkeit» nicht mehr als eine PR-Strategie; spätestens seit Greta & Co. gehört sie zum guten Ton. Dass der Begriff vielenorts zum Synonym für Greenwashing verkommen ist, muss man indes bedauern: Denn eigentlich hat er einen fest umrissenen Sinn, und er hat eine lange Geschichte.

Schon das Grimmsche Wörterbuch kennt den Begriff «nachhaltig»; es definiert ihn als «auf längere Zeit anhaltend und wirkend». So verwenden wir das Wort im Alltag: Wenn ein Medikament nachhaltig wirkt, sind wir auf längere Sicht beschwerdefrei; wenn wir «nachhaltig verärgert» sind, lassen wir uns nicht so leicht besänftigen. Neben Belegen in Schriften von Goethe und Gotthelf führt das Grimmsche Wörterbuch Friedrich Benedict Webers 1838 in Leipzig erschienenes «Allgemeines deutsches terminologisches ökonomisches Lexikon und Idiotikon» an, das schon spezifischer auf die Begriffsverwendung zielt, um die es im Folgenden geht: «Nachhaltiger Ertrag des Bodens wird nur erzielt, wenn der Boden in gutem Stand erhalten wird.»

Heute definieren wir Nachhaltigkeit als Handlungsprinzip bei der Nutzung von Ressourcen: Diese sollen so abgebaut werden, dass sie sich dauerhaft wieder regenerieren können. In der Forstwirtschaft wird der Begriff seit dem frühen 18. Jahrhundert in diesem Sinn genutzt: Man soll im Wald nur so viel Holz schlagen, wie permanent wieder nachwächst.

Die Idee selbst ist freilich viel älter als ihre Fixierung im vielzitierten, 1713 erschienenen Werk «Silvicultura» des sächsischen Beamten Hans Carl von Carlowitz. Das Fällen und Nachpflanzen einzelner Bäume anstelle des Kahlschlags war schon eine in der Waldwirtschaft des Mittelalters geübte Praxis. Man darf sie sich aber nicht als bedachtes ökologisches Wirtschaften in einer vorindustriellen Idylle vorstellen, sondern als ein Ineinander komplexer, auch gegenläufiger Prozesse: Bis ins 19. Jahrhundert wurden in vielen Gebieten Europas die Wälder wegen des ständigen Bedarfs an Brennmaterial so weit abgeholzt, dass es immer wieder zu akuten Notlagen kam.

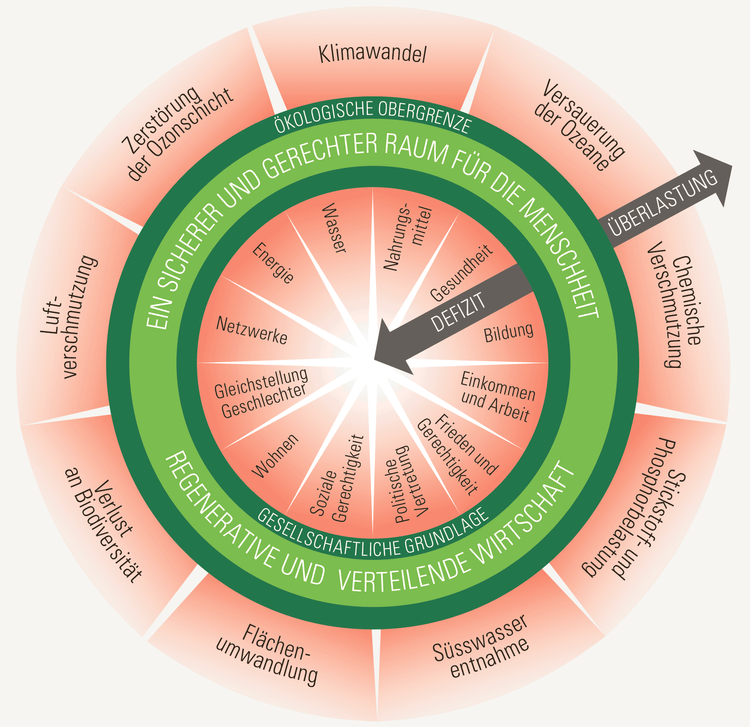

Seit der Club of Rome 1972 seinen sprichwörtlich gewordenen Bericht über die «Grenzen des Wachstums» vorlegte, wird das Wort «Nachhaltigkeit» auf den Umgang mit sämtlichen natürlichen Ressourcen angewendet. Gro Harlem Brundtland, die erste norwegische Premierministerin, ist gewissermassen die Mutter des modernen Nachhaltigkeitsbegriffs. Die nach ihr benannte, 1983 von der Uno eingesetzte Brundtland-Kommission für Umwelt und Entwicklung und später das Aktionsprogramm Agenda 21 haben einen dreidimensionalen Nachhaltigkeitsbegriff geprägt. Dieser versucht, ökologische, ökonomische und soziale Ziele gleichwertig zu bündeln. Die drei sollen nicht länger gegeneinander ausgespielt, sondern vielmehr als gleichrangig behandelt werden. Das klingt sehr plausibel, ist aber nicht so leicht umzusetzen.

Im Lauf der letzten drei Jahrzehnte hat sich das Wort «Nachhaltigkeit» nicht nur emotional aufgeladen, indem es in einem schleichenden Prozess zum Wohlfühl-Mantra des Gutmenschen geworden ist (Bananen mit WWF-Aufkleber schmecken gleich besser); es hat sich auch vom deskriptiven zum normativen Begriff gewandelt. Dieser formuliert Ziele, die global und auch für künftige Generationen gelten sollen. Drei Strategien werden dabei verfolgt: Die Verringerung von Produktion und Konsum (Suffizienz), die bessere Nutzung von Material und Energie (Effizienz) und die naturverträglichere Gestaltung der Stoffkreisläufe durch Wiederverwertung und Müllvermeidung (Konsistenz).

Die Lebensdauer von Produkten soll verlängert werden, indem hochwertigere Materialien und Fertigungsverfahren zum Einsatz kommen. Programmierte Obsoleszenz (geplanter Verschleiss) soll geächtet werden, Reparaturen sollen nicht mehr teurer sein als Neuanschaffungen. Die Realität sieht indes ganz anders aus: Branchen von der Bekleidungs- bis zur Autoindustrie pflegen bewusst kurze Produktzyklen, indem sie ihre Waren durch stets wieder verändertes Design visuell altern lassen und damit unattraktiv machen: Deshalb wird vieles entsorgt, was noch funktionstüchtig wäre.

Niemand ist gegen Nachhaltigkeit. Der Begriff ist für alle Lager opportun. Dabei wird leicht übersehen, dass er auch eklatante Widersprüche überdeckt. Zwei Fraktionen stehen sich in einem entscheidenden Punkt feindlich gegenüber. Die Vertreter der sogenannten schwachen Nachhaltigkeit («weak sustainability») gehen davon aus, dass Wirtschaftswachstum eine notwendige Voraussetzung für menschliches Wohlergehen ist und dass die Lösung unserer ökologischen Probleme im permanenten technischen Fortschritt liegt. Das Elektroauto etwa gilt für sie als leuchtendes Beispiel für Nachhaltigkeit, obwohl es in zunehmendem Mass auf knappe, problematische Ressourcen angewiesen ist und die Folgen schrankenloser Mobilität bei ihm so wenig hinterfragt werden wie bei anderen Verkehrsmitteln.

Die Befürworter der starken Nachhaltigkeit («strong sustainability») dagegen finden, dass die Natur ein unersetzliches und nicht beliebig vermehrbares Gut ist. Wenn beispielsweise das antarktische Eis schmilzt, hilft ihrer Meinung nach keine von Menschen ersonnene Technik mehr weiter. Für sie hat die Wirtschaft nicht den Primat über die Gesellschaft und die Umwelt. Die Vertreter einer starken Nachhaltigkeit werfen ihren Gegnern vor, unter dem Deckmantel ökologischer Rücksichtnahme an einem wachstumsorientierten ökonomischen System festzuhalten, dem die Ausbeutung natürlicher und menschlicher Ressourcen inhärent ist.

Für die Vertreter der starken Nachhaltigkeit braucht es einen Paradigmenwechsel: hin zu einer selbstgenügsamen, nicht mehr leistungs-, sondern beziehungsorientierten Gesellschaft. Und sie gehen noch einen Schritt weiter: Nachhaltig zu leben, reiche nicht mehr, sagt etwa Gerhard Schmitt, Professor für Informationsarchitektur an der ETH Zürich. Auch wenn wir schonend mit den Ressourcen umgehen, werden diese über kurz oder lang nicht mehr reichen. Die Menschen müssen mehr zurückgeben, als sie vom Planeten nehmen, also nicht bloss nachhaltig, sondern regenerativ leben, wirtschaften und produzieren. Wenn das nicht gelingt, bleibt die Rede von der Nachhaltigkeit ein blosses Beruhigungsmittel auf dem Weg in den Abgrund.