Woher kommt das Glyphosat in unseren Fliessgewässern? Es ist ein Rätsel, auf das Schweizer Forscher 2007 stiessen. Fachleute um Thomas Poiger von der landwirtschaftlichen Forschungsanstalt Agroscope entdeckten damals das aus dem Pflanzenschutz bekannte Herbizid in Bächen und Flüssen – allerdings nicht nur im Frühjahr und im Herbst, sondern auch im Sommer, wenn es in der Landwirtschaft gar nicht eingesetzt wurde.

«Auffällig war, dass wir Glyphosat in besonders hohen Konzentrationen flussabwärts von Kläranlagen gefunden haben», erzählt Poiger. Bis zu 10-fach erhöht seien die Werte dort gewesen im Vergleich zum Wasser, das oberhalb der Kläranlage entnommen wurde. Die Forscher erklärten sich dies damit, dass Privatpersonen wohl mit dem Herbizid grosszügig auf versiegelten Flächen hantiert hätten, von wo aus es bei Regen rasch in die Kanalisation gelangt sei.

Jahre später liefert nun eine deutsche Wissenschafterin eine andere Erklärung für den Befund, die Poiger einen «Knüller» nennt: Glyphosat entsteht in Kläranlagen selbst, und zwar durch den Abbau von Waschmitteln.

Glyphosat ist das Sinnbild der industrialisierten Landwirtschaft. Es ist ein sogenanntes Totalherbizid – es tötet alle grünen Pflanzen. Bauern verwenden es zum Beispiel, um «Unkraut» vor dem Anwachsen der Kulturpflanzen zu eliminieren, damit diese ohne Konkurrenz gedeihen können. In den USA sind gentechnisch veränderte Kulturpflanzen erhältlich, die resistent sind gegen Glyphosat. Somit können Landwirte das Herbizid unbegrenzt ausbringen, auch während die Kulturpflanzen wachsen. In der Schweiz und in der EU sind solche gentechnisch veränderten Pflanzen nicht zugelassen.

Um Glyphosat tobt ein langwieriger Streit. Vor allem seit die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) das Herbizid vor zehn Jahren als «wahrscheinlich krebserregend» eingestuft hat. In die gleiche Kategorie klassiert das IARC aber auch rotes Fleisch. Andere Institutionen wie die europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa), nach der sich auch die Schweiz richtet, sehen kein Krebsrisiko. «Laut Risikobewertung der Efsa ist Glyphosat gering akut toxisch, nicht genotoxisch und nicht kanzerogen», heisst es beim Bundesamt für Umwelt (Bafu).

Nach dem heutigen Wissensstand dürfte Glyphosat eher ein Problem für die Umwelt als für den Menschen darstellen. Einerseits verringert es die Zahl der blühenden Pflanzen – und damit den Nektar für Bestäuber. Anderseits schädigt es Insekten direkt. So zeigte eine Studie, dass Florfliegenlarven in ihrer Entwicklung gestört wurden und häufig starben, nachdem sie das Herbizid aufgenommen hatten. Und wenn Kaulquappen in glyphosathaltigem Wasser lebten, erlitten sie Wachstumsdefekte.

Überall zeigt sich das gleiche Muster

Seit langem untersucht Carolin Huhn, Professorin für Umweltanalytik an der Uni Tübingen, wo das Glyphosat aus der Landwirtschaft landet und wie es abgebaut wird. Als sie Fliessgewässer beprobte, stiess sie auf dasselbe Rätsel wie ihre Kollegen in der Schweiz. «Einige Flüsse waren stark belastet, andere nicht, obwohl sie im gleichen landwirtschaftlichen Gebiet lagen», erzählt sie.

Sie besorgte sich Gewässerdaten verschiedener Messstellen. Fast überall fand sich das gleiche Muster: Die Konzentration von Glyphosat ist nicht davon abhängig, ob es zur gleichen Zeit in der Landwirtschaft verwendet wird. Kann es tatsächlich sein, dass dies allein am Gebrauch des Herbizids in Privathaushalten liegt?

Zur Kontrolle analysierte die Forscherin den Ausfluss einer Kläranlage, in die lediglich Abwasser aus einer kleinen Siedlung in Thüringen floss. Sie berechnete, dass die 500 Bewohner rund eine Tonne Glyphosat pro Jahr verbraucht haben müssten, um die im Abwasser festgestellten Werte zu erreichen. «Der Ort müsste kahl sein, wenn diese Menge ausgebracht worden wäre», sagt Carolin Huhn.

Ein Vortrag über eine andere Substanz brachte sie auf eine Idee: Was, wenn Glyphosat als Abbauprodukt eines Stoffs entsteht, der in Haushaltsabwasser zu finden ist? Damit würden sich die Analyseergebnisse erklären lassen. Denn auch Carolin Huhn hatte festgestellt: Glyphosat findet sich vor allem in Gewässern, in die Abwässer gelangen.

Schnell hatte sie eine Substanzklasse im Visier – mit Molekülen, die chemisch dem Glyphosat ähneln: die sogenannten Organophosphonate, insbesondere DTPMP (Diethylentriaminpentamethylenphosphonsäure). Die Säure bildet Komplexe mit Metallionen und fängt etwa Calciumionen aus Kalk weg. «Deshalb ist sie als Wasserenthärter in vielen Waschmitteln enthalten», erklärt Huhn.

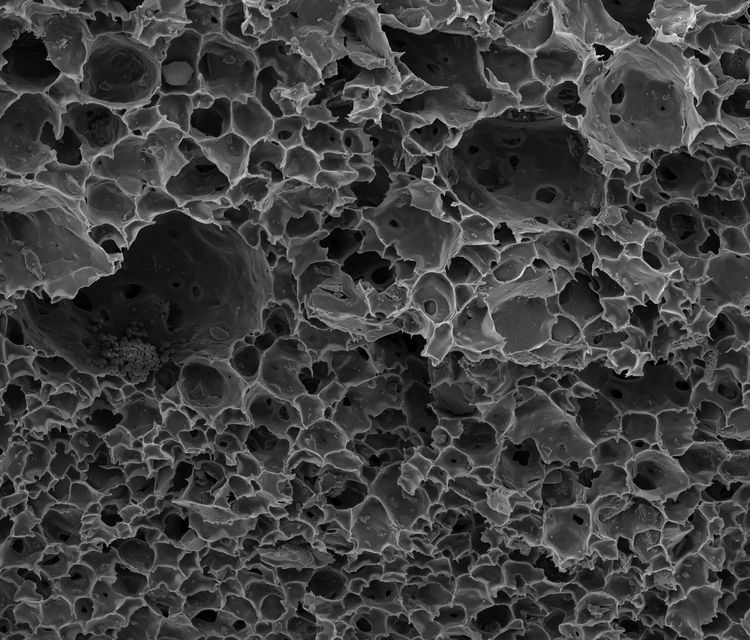

Mit dieser Idee machte sich die Chemikerin auf die Spur des Glyphosats. In und um eine Kläranlage herum nahm sie mit ihrem Team Proben. Im Sediment vor dem Einfluss des geklärten Abwassers fanden sie nichts. Nach dem Einfluss und auch im Belebtschlamm des Klärwerks dagegen waren die Glyphosatwerte stark erhöht, auch DTPMP war darin enthalten.