Die Covid-Pandemie setzte die Gesundheitssysteme weltweit unter Druck. Schon kurz nachdem die Behörden im März 2020 Ausgangsbeschränkungen verfügt hatten, begannen sich Fachpersonen Sorgen zu machen. Sie befürchteten, dass sich der Ausfall von Behandlungen und Untersuchungen negativ auf das Krebsgeschehen und die Entwicklung anderer chronischer Erkrankungen auswirken würde.

Tatsächlich zeigte eine kürzlich erschienene Meta-Analyse von 245 Studien aus 46 verschiedenen Ländern: Zu Zeiten der Pandemie wurden weltweit knapp ein Viertel weniger Krebsdiagnosen ausgestellt. Wenig überraschend hatten Länder mit geringerem Wohlstand während der Pandemie mit grösseren Einschränkungen und Verzögerungen in der Krebsbehandlung zu kämpfen.

So sind zum Beispiel chemotherapeutische Behandlungen in Ländern mit einem mittleren Wohlstandsindikator wie Bangladesh, Indien oder Pakistan um 69 Prozent zurückgegangen. Zum Vergleich: Wohlhabende Länder wie Frankreich, Belgien oder Japan verzeichneten eine Einbusse von 23 Prozent bei den Chemotherapien.

«Aggressive Risikovermeidung»

Ähnliche Zahlen hatte zuvor schon eine andere Übersichtsstudie eines Teams um Paolo Boffetta von der Universität Bologna errechnet. Zu den «wahrscheinlich wichtigsten Gründen» für den beobachteten Rückgang bei diagnostizierten Krebserkrankungen zählten die Forschenden um Boffetta eine «aggressive Risikovermeidung».

«Die Menschen wurden mit öffentlichen Aufrufen dazu angehalten, um fast jeden Preis zu Hause zu bleiben», halten die Experten in ihrem Fachbeitrag fest. Wenn die Aufrufe aber etwa dazu führten, dass Personen auf Arztbesuche verzichteten und es dadurch verpassten, rechtzeitig Hilfe in Anspruch zu nehmen, wirke sich die übertriebene Risikoscheu schädlich aus.

Nun gibt eine kürzlich veröffentlichte Auswertung von über 200 000 Krebsfällen aus den Jahren 2017 bis 2021 für die Schweiz Entwarnung. Zwar zeigen auch die von der Nationalen Krebsregistrierungsstelle (NKRS) erfassten Daten im Zeitraum zwischen März und Mai 2020 einen Einbruch bei den Diagnosen.

Doch in den jährlichen Zahlen sind keine Unterschiede zwischen den Jahren vor und nach der Pandemie zu finden. «Die während des Lockdowns abgesagten oder ausgefallenen Arzttermine wurden offenbar bald danach nachgeholt», sagt Katharina Staehelin.

Die NKRS-Direktorin führt zudem aus, dass der vorübergehende Rückgang bei den Krebsdiagnosen nicht mit der Anzahl Covid-Erkrankungen in Zusammenhang stehe. Denn obwohl die Covid-Erkrankung während der zweiten Welle stärker grassierte als während der ersten, hat die zweite Welle «kein Signal in unseren Daten zurückgelassen», so Staehelin.

Der Knick in den Diagnosezahlen kann also nicht daran liegen, dass Spitäler und Arztpraxen von Covid-Erkrankten überrannt wurden und sich deshalb zu wenig um Krebsbetroffene kümmerten.

Naheliegender ist es deshalb, die zwischen März und Mai 2020 fehlenden Krebsdiagnosen auf die verhängten Massnahmen zurückzuführen. «Und wahrscheinlich auch darauf, dass sich das Gesundheitssystem zuerst umstellen musste», meint Staehelin. «In der ersten Welle war man unvorbereitet, in der zweiten Welle herrschte in den meisten Bereichen wohl wieder so etwas wie Normalbetrieb.»

Keine Verschiebung hin zu späteren Krankheitsstadien

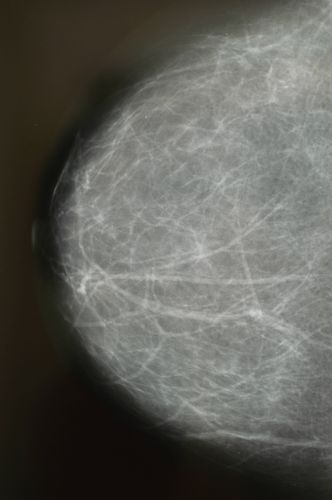

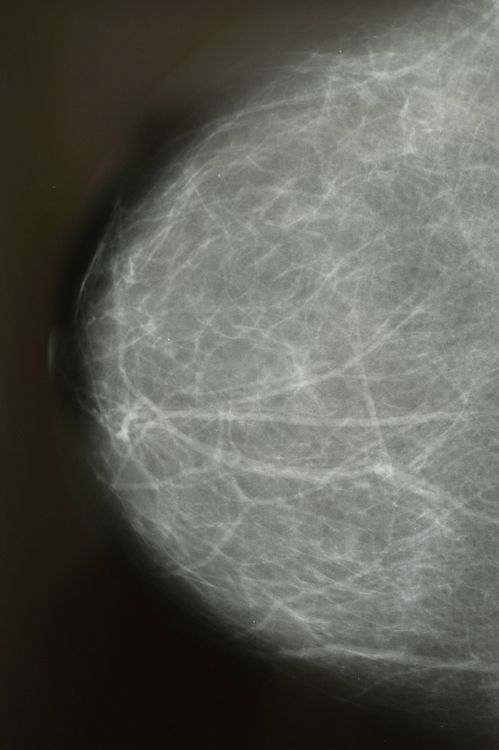

Um zu prüfen, ob der Lockdown Krebsbetroffene längerfristig negativ beeinflusst hat, haben sich Staehelin und ihre Kolleginnen und Kollegen die Verteilung der Tumorstadien zum Zeitpunkt der Diagnose angeschaut. Generell gilt: Tumoren, die man erst spät entdeckt, befinden sich schon in einem fortgeschrittenen Stadium. Sie sind deshalb schwerer zu behandeln – und die Prognosen der betroffenen Personen verdüstern sich.

Aus den Daten des Krebsregisters lässt sich schliessen, dass es bei keiner der fünf untersuchten Krebsarten zu einer Verschiebung hin zu späteren Stadien gekommen ist. Die prozentualen Anteile von früh und spät diagnostizierten Fällen von Brust-, Lungen-, Darm-, Haut- und Prostatakrebs blieben vor, während und nach der Pandemie unverändert.

Boffetta erklärt sich dieses Resultat damit, dass sich kein Krebs von heute auf morgen entwickelt. «Bis sich beispielsweise ein lokaler Tumor regional ausbreitet, dauert es typischerweise ein Jahr», sagt der Onkologe aus Italien. Eine kleine Verzögerung spiele in den Zeiträumen, in denen sich eine Krebserkrankung abspiele, deshalb meist keine Rolle.

Auch Staehelin liest ihre Zahlen so. «Unsere Auswertung legt nahe, dass der hierzulande erfolgte Unterbruch in der Krebsversorgung nur kurz gedauert hat», sagt sie. «So kurz, dass sich daraus zum Glück keine relevanten Auswirkungen auf die Überlebenschancen von Krebspatientinnen und -patienten ergeben haben.»

Resilientes und belastbares Gesundheitssystem

Über den ganzen Beobachtungszeitraum von 2017 bis 2021 sind die Überlebensraten von Krebspatientinnen und -patienten sogar leicht gestiegen, wie das Team um Staehelin mit den Krebsregisterdaten belegen konnte. «Der seit Jahrzehnten anhaltende Trend spiegelt die Fortschritte in der Behandlung», sagt Staehelin.

Dass sich dieser Trend ohne Einbusse über die von der Pandemie geprägten Jahre hindurch fortgesetzt hat, ist für Staehelin ein Grund, «stolz auf die Schweiz» zu sein. In einigen europäischen Nachbarländern seien aufgrund der über längere Zeit verhängten Massnahmen grössere Einschnitte in der Krebsversorgung entstanden.

Hier sei man zurückhaltender gewesen mit den Massnahmen. Das habe zu einem wenig ausgeprägten Unterbruch geführt, der sich als verkraftbar erwiesen habe, weil die Arztpraxen und Spitäler die ausgefallenen Termine in den Folgemonaten hätten kompensieren können. «Unsere Analyse hat bestätigt, wie resilient und belastbar unser Gesundheitssystem ist», sagt Staehelin.