Im Juni gab das deutsche Startup Proxima Fusion bekannt, 130 Millionen Euro an Investitionsgeldern eingesammelt zu haben. So viel Geld gab es in Europa noch nie für ein privates Unternehmen im Bereich der Kernfusion. Die Summe schlägt auch die meisten Investitionen in andere grüne Technologie-Startups in diesem Jahr.

Der Millionenbetrag ist beeindruckend, ganz überraschend ist er jedoch nicht. Das deutsche Startup hat vor, noch in den 2030er Jahren ein kommerzielles Fusionskraftwerk zu bauen, das durch die Verschmelzung von Atomkernen Energie gewinnt. Das scheint Investoren zu überzeugen.

Das Unternehmen ist mit seinem ambitionierten Zeitplan nicht allein. Europa, China und die USA wetteifern darum, wer das weltweit erste Fusionskraftwerk betreiben wird. Es geht um viel. Denn der saubere und nahezu unerschöpfliche Strom aus der Kernfusion wird dringend gebraucht, um den wachsenden Strombedarf von Datenzentren, Elektroautos und Fabriken langfristig zu stillen.

«Man spürt förmlich die Dringlichkeit in Europa», sagt Francesco Sciortino, der CEO und Mitgründer von Proxima Fusion. Seit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine hat sich die Lage geändert. «Es ist erfrischend, zu sehen, dass sich diese wettbewerbsorientierte Einstellung entwickelt.» Noch aber geschehe das zu langsam, sagt Sciortino: «Europa braucht noch immer eine Ohrfeige.»

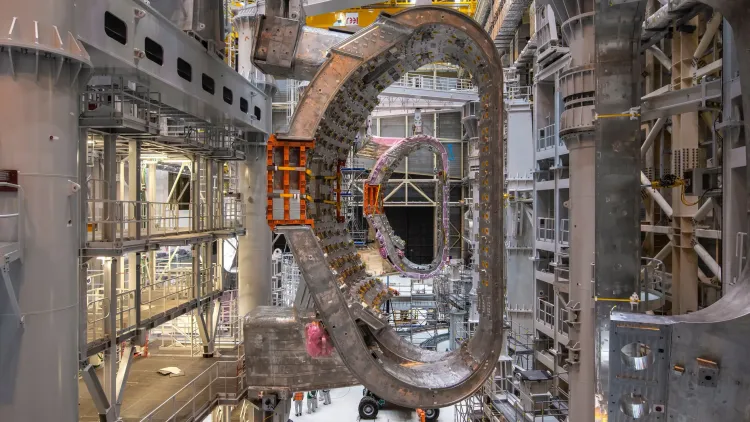

Für Europa steht viel auf dem Spiel. Denn in der Erforschung der Kernfusion ist Europa federführend. In vielen europäischen Ländern stehen Forschungsreaktoren, in denen die Physik brennender Plasmen untersucht wird. Die EU trägt auch den grössten Teil der Kosten für den internationalen Versuchsreaktor Iter, der derzeit in Frankreich gebaut wird. Dieser Testreaktor soll eine positive Energiebilanz erzielen und wesentliche Technologien eines zukünftigen Kraftwerks demonstrieren. Mit Ergebnissen ist allerdings nicht vor 2039 zu rechnen.

So lange wollen die in den letzten Jahren gegründeten Startups nicht warten. Sie sind überzeugt, dass sich der Weg zu einem kommerziellen Kraftwerk abkürzen lässt. Ihre Pläne sehen vor, bereits vor 2040 ein stromproduzierendes Kraftwerk zu bauen. Auf diese Entwicklung ist Brüssel schlecht vorbereitet. «Während die EU in der Fusionsforschung eine führende Rolle gespielt hat, droht sie nun bei der Kommerzialisierung ins Hintertreffen zu geraten», so warnte der Verband der Fusionsindustrie Anfang Juli.

China und die USA lassen Taten sprechen

Besonders aggressive Pläne verfolgt das amerikanische Startup Commonwealth Fusion Systems (CFS). Das von Fusionsforschern gegründete Unternehmen hat bisher fast zwei Milliarden Dollar an Risikokapital akquiriert. Mit diesem Geld wird derzeit ein Fusionsreaktor namens Sparc gebaut. Wie bei Iter handelt es sich dabei um einen Reaktor vom Tokamak-Typ, bei dem das heisse Plasma durch Magnetfelder zusammengehalten wird. Sparc verwendet allerdings stärkere Magnetfelder als Iter und ist daher kompakter.

Sparc soll 2026 in Betrieb gehen und eine positive Energiebilanz erzielen. Es wäre das erste Mal, dass ein Reaktor vom Tokamak-Typ mehr Energie erzeugt, als für die Heizung des Plasmas aufgewendet werden muss. Laufen die Experimente zufriedenstellend, soll bereits in den frühen 2030er Jahren ein Fusionskraftwerk mit einer elektrischen Leistung von 400 Megawatt folgen.

Auch China forciert die Kommerzialisierung der Kernfusion. Das Land investiert laut Medienberichten jährlich 1,5 Milliarden Dollar in sein Kernfusionsprogramm, mehr als die USA. In Hefei wird derzeit ein Reaktor namens Best (Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak) gebaut, der bereits 2027 in Betrieb gehen soll. Geplant ist, dass das brennende Plasma fünfmal so viel Energie erzeugt, wie es verbraucht. Der nächste Schritt wäre ein Demonstrationskraftwerk mit allen Komponenten, die für die Stromproduktion nötig sind.

«China profitiert von dem Wissen, das bei Iter gewonnen wird», sagt Milena Roveda. Sie ist die Geschäftsführerin des europäischen Unternehmens Gauss Fusion und Vorsitzende des europäischen Verbandes der Fusionsindustrie. In Europa könne jeder Vogelschützer grosse Projekte verzögern. «In China zählen solche Bedenken nicht. Dort wird einfach gemacht.»

Chinas Aufholjagd wird im Westen skeptisch beäugt. «Interessiert man sich für KI, will man im Energiebereich führend sein, muss man in die Kernfusion investieren», sagt Andrew Holland von der Fusion Industry Association, dem internationalen Branchenverband. «Wenn die Vereinigten Staaten hier nicht führend sind, dann wird es China sein.»

Diese Einschätzung ist natürlich eigennützig; sie soll in der gegenwärtigen geopolitischen Lage politische Unterstützung aus Washington mobilisieren. Politiker aus der demokratischen und der republikanischen Partei teilen seit einiger Zeit die Sorge, dass China auch in diesem Tech-Bereich die Führungsrolle einnehmen wird.

China baue seine Fusionsenergiekapazitäten durch massive staatliche Investitionen und aggressive technologische Entwicklung rasch aus, hiess es in einem Bericht für den Senat vom Februar. Für die beteiligten Industrievertreter und Politiker ist die Kernfusion nicht nur eine Frage des wissenschaftlichen Fortschritts, sondern «eine geopolitische Notwendigkeit, um die technologische Vorherrschaft zu erhalten und die nationale Sicherheit zu gewährleisten».

Und was macht Europa?

Auch in Brüssel wächst die Erkenntnis, dass man die Kernfusion stärker fördern muss. So hat die EU-Kommission kürzlich zugesagt, den Bau einer Forschungseinrichtung in Spanien mit 200 Millionen Euro zu fördern. Dort sollen Materialien für zukünftige Fusionsreaktoren getestet werden.

Zudem möchte die EU-Kommission bis Ende des Jahres eine europäische Fusionsstrategie vorstellen. Roveda geht das allerdings zu langsam. In der EU gebe es niemanden, der den Hut aufhabe und die Kommerzialisierung der Kernfusion vorantreibe.

Nicht nur Industrievertreter stören sich am schleppenden Tempo in Europa. So hat die britische Regierung im Juni Investitionen von 2,5 Milliarden Pfund angekündigt, unter anderem, um einen Prototyp eines stromproduzierenden Kraftwerks zu bauen. Auch einige Mitgliedsländer der EU gehen inzwischen eigene Wege, Paris und Rom wollen in die Weiterentwicklung der Kernfusion investieren.

Im Koalitionsvertrag von CDU und SPD steht sogar, der erste Fusionsreaktor der Welt solle in Deutschland stehen. Bisher hat die Bundesregierung allerdings nicht erklärt, wie sie dieses Ziel erreichen will. Das von der Vorgängerregierung bewilligte Förderprogramm «Fusion 2040» kann nur ein erster Schritt sein. Es sieht bis 2028 eine Förderung in der Höhe von 1 Milliarde Euro vor.

Cherry VC, einer der Investoren in Proxima Fusion, sagt, die wachsende politische Unterstützung ermutige Geldgeber, in Startups zu investieren. Ein anderer Faktor seien die wissenschaftlichen und technologischen Fortschritte der vergangenen Jahre. Europa könne eine völlig eigenständige Lieferkette aufbauen – im grossen Gegensatz zu Solarzellen oder Batterien, deren Lieferketten und Herstellung von China dominiert werden. «Von supraleitenden Magneten bis hin zum Tritium-Brutmantel eines Reaktors kann alles innerhalb des industriellen Ökosystems der EU hergestellt werden», sagt Filip Dames, Partner bei Cherry VC.

Für Roveda braucht es jedoch weit mehr als politische Signale, um diese Wertschöpfungskette aufzubauen. «Mit schönen Worten wird Deutschland kein Fusionskraftwerk bauen», sagt sie. «Wir müssen das zusammen mit anderen europäischen Ländern machen.» Ihre Vision: ein Eurofighter der Fusion – ein gemeinsames Grossprojekt von vier bis fünf europäischen Ländern, um Europas erstes Fusionskraftwerk zu bauen.

Soll Europa auf Magnet- oder Laserfusion setzen?

Dafür müssten sich die europäischen Länder allerdings zunächst einmal darauf einigen, welche Technologie sie fördern wollen. Bisher galt als ausgemacht, dass auf Iter ein Demonstrationskraftwerk vom Tokamak-Typ folgen soll. Europäische Firmen wie Proxima Fusion, Gauss Fusion oder Renaissance Fusion setzen aber auf sogenannte Stellaratoren, weil diese besser für einen Dauerbetrieb geeignet sind.

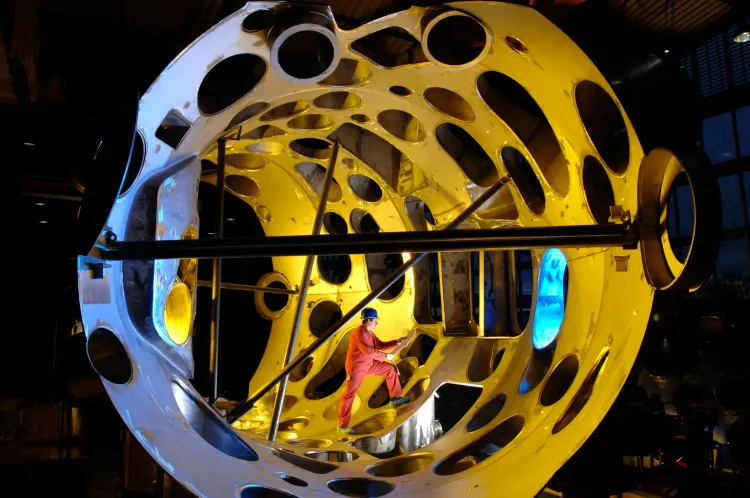

Die beiden deutschen Firmen Focused Energy und Marvel Fusion favorisieren eine dritte Technologie, die Laserfusion. Hier befindet sich der Brennstoff in einem winzigen Kügelchen, das von allen Seiten mit intensivem Laserlicht beschossen und zur Implosion gebracht wird.

«Bei der Laserfusion liegt der Wettbewerbsvorteil bei den USA», sagt Sciortino von Proxima Fusion. Europa habe dagegen Vorteile bei der Magnetfusion. Anfang August verkündete die EU die Kollaboration mit Sciortinos Proxima Fusion, die erste mit einem privaten Unternehmen.

Das hält Deutschland allerdings nicht davon ab, im Rahmen seines Förderprogramms «Fusion 2040» sowohl die Magnetfusion als auch die Laserfusion zu unterstützen. Auch in der kürzlich vorgestellten Hightech-Agenda Deutschland werden die beiden Technologien in einem Atemzug genannt. Das ist ein Zugeständnis an deutsche Firmen, die beträchtliches Know-how in der Fertigung von Lasern, optischen Komponenten und Brennstoffkügelchen haben.

Deutschland müsse sich für eine der beiden Technologien entscheiden, sagt Roveda. Als Geschäftsführerin von Gauss Fusion werbe sie für die Magnetfusion. Sie würde aber auch akzeptieren, wenn sich die deutsche Regierung für die Laserfusion entscheiden würde. «Wir haben nicht die Ressourcen, an beiden Technologien zu arbeiten.»

Europäische Firmen sehen sich heute nicht mehr primär als Zulieferer von Komponenten, sondern sie wollen selbst Fusionskraftwerke entwickeln. Darauf müsse man nun aufbauen, sagt Roveda. «Wenn wir weiterschlafen, werden die guten Firmen in Europa mit Aufträgen aus den USA eingedeckt sein und keine Kapazitäten mehr haben, um europäische Projekte zu unterstützen.»