Das Genfer Kernenergie-Startup Transmutex kann einen bedeutenden Erfolg verbuchen. Eine Forschungsabteilung des US-Energieministeriums hat dem Unternehmen 4,3 Millionen Franken zugesichert. Mit dem Geld soll Transmutex seinen völlig neuartigen Reaktor weiterentwickeln.

Das Geld wurde im Rahmen eines speziellen US-Forschungsprogramms gesprochen. Es zielt darauf ab, sogenannte Transmutationstechnologien zu entwickeln. Mit diesen wollen die USA das Volumen und die Halbwertszeit ihres Atommülls massiv reduzieren. Insgesamt sprach das US-Energieministerium Geld für elf Projekte. Transmutex erhält den zweitgrössten Beitrag und ist die einzige nichtamerikanische Einrichtung, die im Rahmen des 40 Millionen Dollar schweren Programms berücksichtigt wurde.

Transmutex entwickelt eine Anlage, die aus zwei Hauptkomponenten besteht: einer Aufbereitungsanlage, die abgebrannte Brennelemente verwertet, und einem kleinen Kernreaktor. Dieser kann aus dem verarbeiteten Atommüll Energie produzieren und gleichzeitig 99,9 Prozent der hochradioaktiven Abfälle umwandeln – ein Vorgang, der sich Transmutation nennt. Zudem verkürzt sich die Zeit, die die Strahlung zum Abklingen benötigt, um den Faktor 1000: Nach etwa 500 Jahren wären die verbleibenden Abfälle so harmlos wie natürliches Uranerz.

Idee aus Genf

Die Technologie von Transmutex setzt dafür unter anderem einen sogenannten Teilchenbeschleuniger ein. Die Idee hinter dem Reaktor stammt vom Cern, der weltberühmten europäischen Organisation für Kernforschung. In Genf ist heute auch der grösste Teilchenbeschleuniger der Welt im Einsatz.

Die Arbeit von Transmutex in den USA wird sich auf den Teilchenbeschleuniger fokussieren, wie der Transmutex-Chef Franklin Servan-Schreiber erklärt. Diese Geräte kommen heute bereits in der Medizin oder der Materialforschung zum Einsatz. Sie müssen nun aber sehr viel zuverlässiger werden, damit sie für die Energiegewinnung und die Rezyklierung von nuklearen Abfällen eingesetzt werden können. Transmutex wird sich darum unter anderen mit dem führenden Kernforschungslabor der USA in Los Alamos zusammentun. Dort soll in den nächsten Jahren ein zentrales Bauteil ihres Teilchenbeschleunigers weiterentwickelt und gebaut werden.

Für Transmutex bedeuten die Gelder aus den USA laut Servan-Schreiber in vieler Hinsicht einen wichtigen Schritt. Zum einen werde das erst etwas mehr als fünf Jahre alte Startup als wichtiger Partner von renommierten Forschungsinstitutionen in den USA akzeptiert, sagt er. Zum anderen zeige sich, dass die USA zur Wiederverwertung ihres Atommülls auf Teilchenbeschleuniger setzen wollen – also genau auf die Technologie, die Transmutex entwickelt.

USA wollen alle Nuklearabfälle rezyklieren

Die Pläne des US-Energiedepartements sind ambitioniert. Sein Forschungsprogramm hat zum Ziel, den gesamten Bestand an zivilen Nuklearabfällen in den USA innerhalb von nur dreissig Jahren zu rezyklieren. Die dafür eingesetzten Technologien sollen wirtschaftlich tragfähig sein. Das Land will damit auch sein Endlagerproblem lösen. Ein solches gibt es in den USA bis heute nicht. Laut dem US-Energiedepartement würde es mindestens 96 Milliarden Dollar kosten, eines einzurichten.

Servan-Schreiber macht sich keine Sorgen darüber, dass in den USA inzwischen wieder Donald Trump am Ruder ist. Das werde das Forschungsprogramm eher noch beschleunigen, sagt er.

Transmutex hat inzwischen 50 Mitarbeitende, schon bald sollen es laut Servan-Schreiber 100 sein. Die Technologie stösst längst nicht nur in den USA auf grosses Interesse. So war der Firmenchef Servan-Schreiber in den letzten Monaten viel in Indien unterwegs. Das Land sitzt auf grossen Vorräten an Thorium. Das Material ist eine mögliche Alternative zu Uran in Kernreaktoren und dient als Hauptbrennstoff im Reaktor von Transmutex.

Interesse aus Deutschland

Die erstaunlichste Entwicklung dürfte allerdings sein, dass die Technologie im atomfeindlichen Deutschland mehr und mehr Aufmerksamkeit gewinnt. Transmutex hat soeben im Auftrag der Bundesagentur für Sprunginnovationen (Sprind) eine Studie erstellt. Die Agentur fördert gezielt Technologien, die disruptiv sind oder zu einem Sprung in der technologischen Entwicklung führen. Die Studie sollte herausfinden, welche Rolle die Technologie von Transmutex in Deutschland spielen könnte. Das Land ist gemäss dem Geschäftsführer von Transmutex Deutschland, Guido Houben, einer der wichtigsten potenziellen Märkte für sein Unternehmen.

Der Grund liegt darin, dass Deutschland noch weit von einer Lösung für seinen Atommüll entfernt ist. Während Finnland bereits ein Endlager betreibt und die Schweiz zumindest den Standortentscheid gefällt hat, wird die Endlagerung von Atommüll in Deutschland kaum vor dem Jahr 2100 beginnen. «Das lässt uns Zeit, bessere Lösungen zu finden, als den hochgefährlichen Müll für Hunderttausende Jahre zu vergraben», sagt Houben.

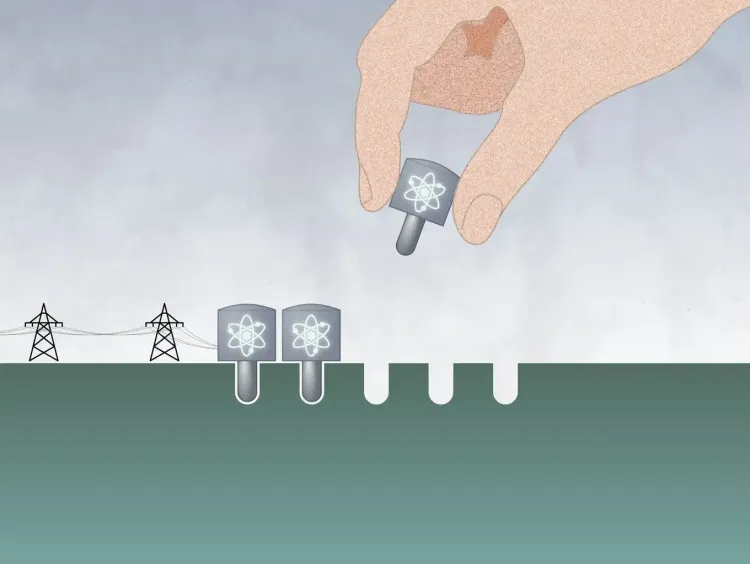

Zum Höhepunkt der Kernenergienutzung Anfang der 1980er Jahre waren in Deutschland knapp 20 Kernkraftwerke in Betrieb. Heute lagert der Atommüll noch immer in den inzwischen abgeschalteten Anlagen. Transmutex schlägt in der Studie darum vor, die Anlagen an den früheren AKW-Standorten zu bauen.

Das würde einen Transport der Abfälle durchs Land unnötig machen und gleichzeitig die Kosten pro Anlage von 2,5 Milliarden Euro auf noch 1,5 Milliarden reduzieren. Dies etwa darum, weil viele Teile der Infrastruktur der alten Kernkraftwerksstandorte weiter benutzt werden könnten. Um die deutschen Kernabfälle zu verwerten, wären gemäss den Berechnungen von Transmutex rund 20 Anlagen nötig.

In der von Sprind finanzierten Studie liess Transmutex sein Konzept von drei unabhängigen Fachstellen bewerten. Der TÜV Nord hat abgeklärt, ob die derzeitigen deutschen Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerke den Bau eines Reaktors von Transmutex überhaupt zulassen. Die Erkenntnis: Das Vorhaben sei grundsätzlich durchführbar. Allerdings müsse Transmutex noch einige detaillierte Ergänzungen über seine Technologie liefern, die dem Unternehmen «durchaus Arbeitsaufwand» verursachen werden, wie die Experten vom TÜV Nord anmerken.

Betrieb wäre wirtschaftlich

Eine renommierte deutsche Anwaltskanzlei hat zudem vertiefte juristische Abklärungen durchgeführt. Sie kommt zwar zu dem Schluss, dass es derzeit an Rechtssicherheit für den Bau des neuartigen Reaktors fehlt. Die Studie zeigt aber auf, wie das Gesetz geändert werden könnte, um den Bau einer solchen Anlage zu ermöglichen.

Finanzexperten der Technischen Universität in München haben untersucht, ob die Anlagen wirtschaftlich betrieben werden könnten. Dazu haben sie ein eher optimistisches und ein eher pessimistisches Szenario modelliert. Die Einschätzung: Der wirtschaftliche Betrieb könne in beiden Fällen gewährleistet werden.

Einnahmen generieren würde die Anlage durch den Verkauf von Energie, aber auch durch den Verkauf von Rohstoffen, die im Transmutationsprozess entstehen und beispielsweise für Krebstherapien eingesetzt werden. Aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht bedürfe es darum «keiner finanziellen Vergütung durch den Staat», um die wirtschaftliche Tragfähigkeit der Recyclinganlage zu sichern, heisst es in der Studie.