Der Reaktor tut, was er soll

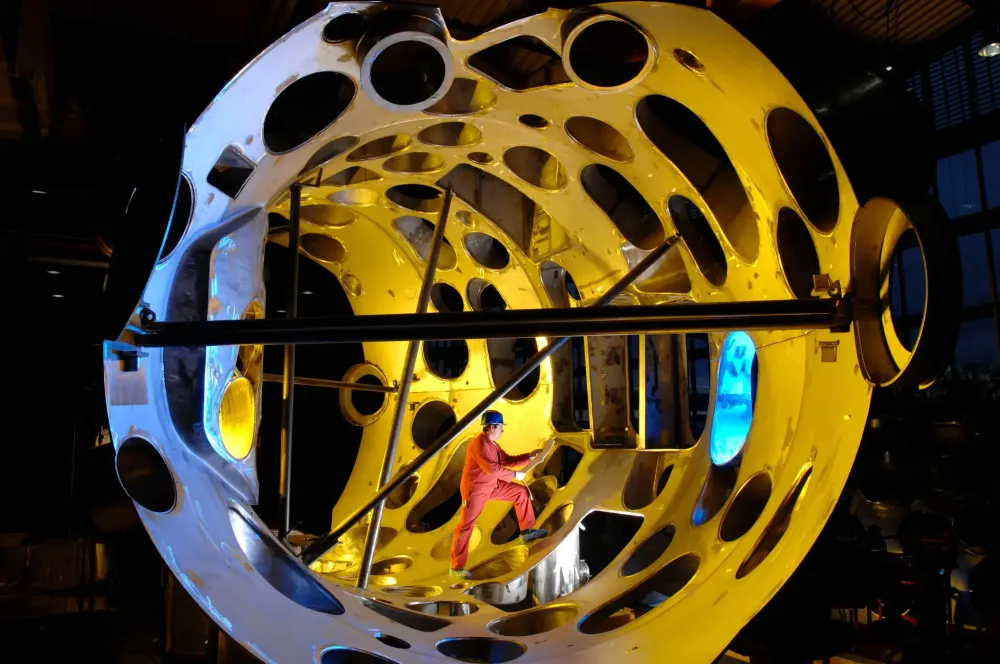

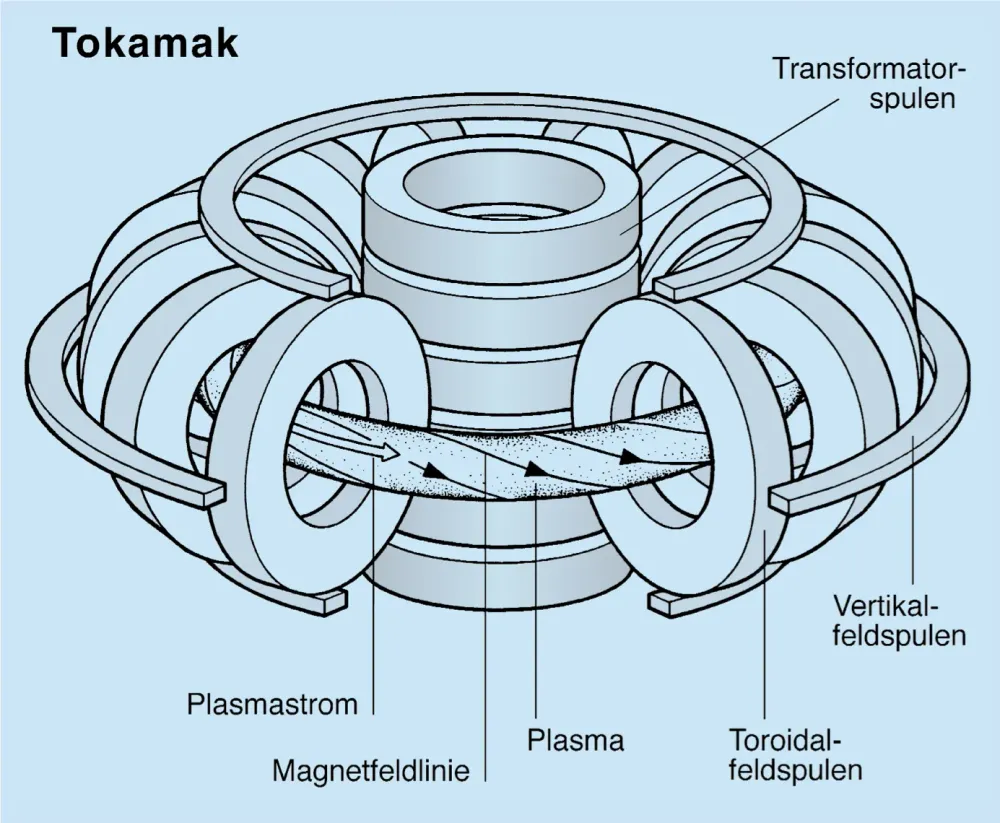

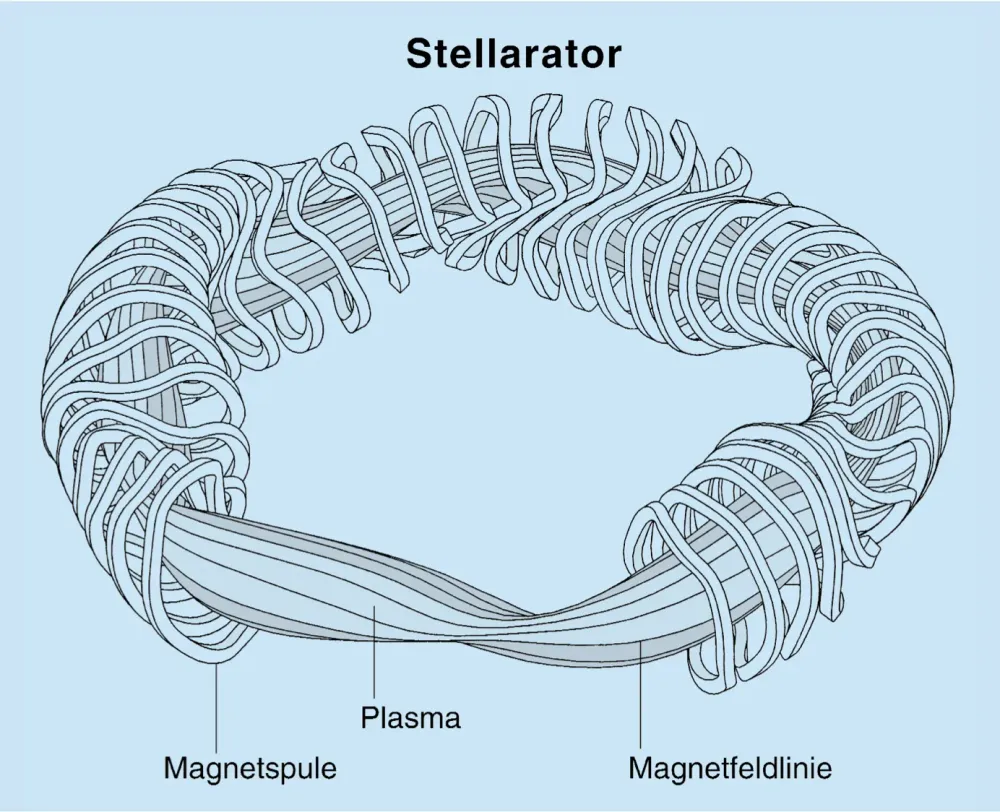

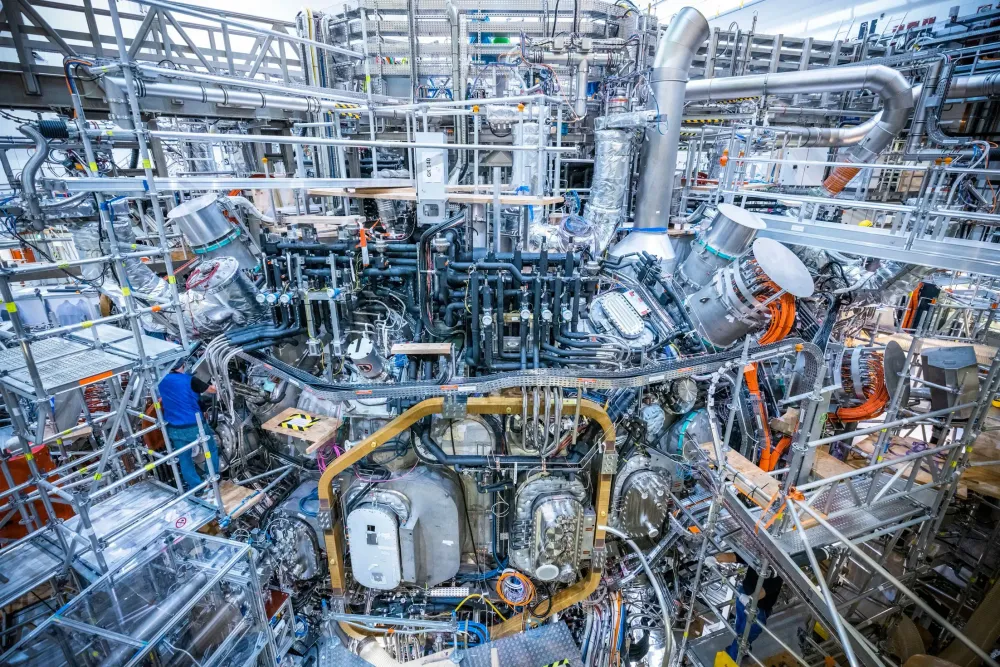

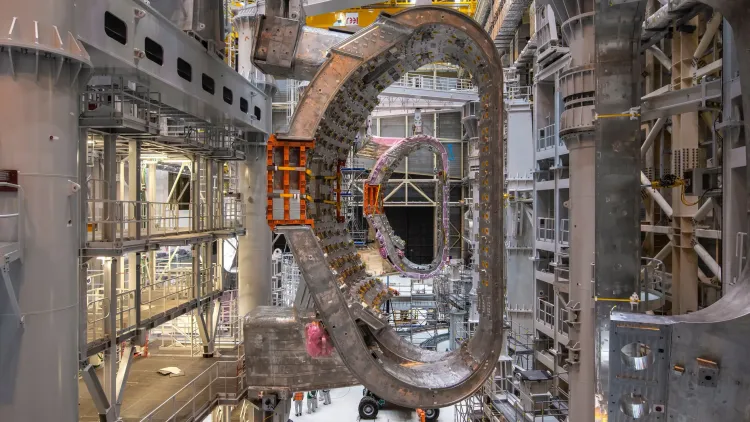

Sciortino lernte die Vorzüge des Stellarators am MPI für Plasmaphysik kennen. Das MPI ist eine der wenigen Forschungseinrichtungen auf der Welt, die an beiden Reaktor-Typen forschen. In Garching bei München steht ein Tokamak, in Greifswald im deutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern der weltweit grösste Stellarator namens Wendelstein 7-X.

Nennenswerte Mengen an Energie hat dieser Forschungsreaktor noch nicht geliefert. Dafür ist er aber auch nicht ausgelegt. Wendelstein 7-X wurde gebaut, um das Stellarator-Konzept zu testen. «Wendelstein 7-X hat sich im Betrieb genau so verhalten, wie wir es erwartet haben», sagt Sciortino.

Vor zwei Jahren gelang den Forschern vom Max-Planck-Institut ein weiterer Durchbruch. Mit Computersimulationen konnten sie das Design eines Stellarators optimieren. «Das hat den Ausschlag für die Gründung von Proxima Fusion gegeben», so Sciortino.

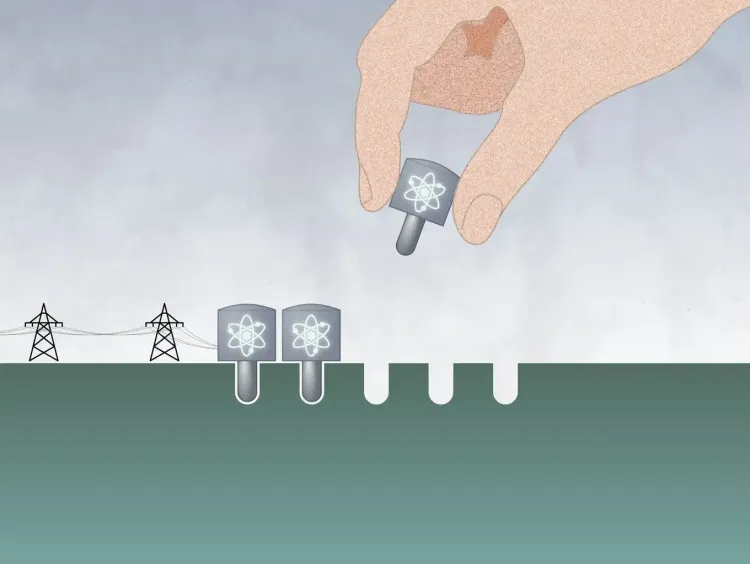

Mit dem Demonstrationsreaktor Alpha will Proxima Fusion bis 2031 den nächsten Schritt auf dem Weg zu einem Fusionskraftwerk machen. Alpha wird kleiner sein als Wendelstein 7-X. Dafür wird das Magnetfeld 3,5-mal so stark sein, um das Plasma besser einzuschliessen. Das stellt hohe Ansprüche an die Magnetfeldspulen.

Mit dem Demonstrationsreaktor Alpha will Proxima Fusion bis 2031 den nächsten Schritt auf dem Weg zu einem Fusionskraftwerk machen. Alpha wird kleiner sein als Wendelstein 7-X. Dafür wird das Magnetfeld 3,5-mal so stark sein, um das Plasma besser einzuschliessen. Das stellt hohe Ansprüche an die Magnetfeldspulen.

Bei Wendelstein 7-x bestehen die Magnetfeldspulen aus dem Supraleiter Niob-Titan. Dieses Material muss mit flüssigem Helium gekühlt werden, damit der Strom ohne Reibungsverluste fliesst. Für die Spulen von Alpha will man hingegen einen sogenannten Hochtemperatursupraleiter verwenden. Diese Materialien müssen zum einen weniger gekühlt werden. Zum anderen lassen sich mit ihnen stärkere Magnetfelder erzeugen, ohne dass die Supraleitung zusammenbricht.

Proxima Fusion kooperiert mit dem Paul-Scherrer-Institut

Für die Entwicklung der Magnetspulen ist Proxima Fusion eine Partnerschaft mit dem Paul-Scherrer-Institut in Villigen eingegangen. Die Arbeitsgruppe von Bernhard Auchmann hat kürzlich einen starken Magneten aus einem Hochtemperatursupraleiter gebaut, der in zukünftigen Teilchenbeschleunigern zum Einsatz kommen könnte. Mit den dabei gesammelten Erfahrungen soll nun bis 2027 eine Modellspule für den Demonstrationsreaktor Alpha konstruiert werden. Die unregelmässige Form der Spule sei eine Herausforderung, sagt Auchmann. Denn es wirkten sehr starke magnetische Kräfte auf die Spule, die sie in eine Kreisform zu biegen versuchten.

Von der Entwicklung der Modellspule hängt viel ab. Denn ohne funktionierende Magnetfeldspulen werden Investoren nicht gewillt sein, weiteres Geld in Proxima Fusion zu investieren. Bisher hat das Unternehmen 65 Millionen Dollar eingeworben, davon 30 Millionen Dollar Risikokapital. Für europäische Verhältnisse ist das viel. Es reicht jedoch nicht für den Bau des Demonstrationsreaktors Alpha.

Schöne Konzepte, die nicht umsetzbar sind

Proxima Fusion ist nicht die einzige Firma, die von den Vorzügen eines Stellarators überzeugt ist. Auch das europäische Unternehmen Gauss Fusion setzt auf diese Technologie. Gauss Fusion sei von Industrieunternehmen gegründet worden, sagt Milena Roveda, die Geschäftsführerin der Firma. «Wissenschafter haben die Tendenz, schöne Konzepte zu entwickeln, die sich industriell nicht umsetzen lassen.» Die Firmen hinter Gauss Fusion hätten jahrelange Erfahrung mit dem Bau kritischer Kraftwerkskomponenten. «Sie wissen daher, was geht und was nicht.»

Gauss Fusion verfolgt einen anderen Weg als Proxima Fusion. Auf den Bau eines kompakten Demonstrators als Zwischenschritt will das Unternehmen verzichten. Stattdessen soll bis Anfang 2040 ein Fusionskraftwerk mit allem Drum und Dran gebaut werden, das dann Schritt für Schritt in Betrieb genommen werden soll.

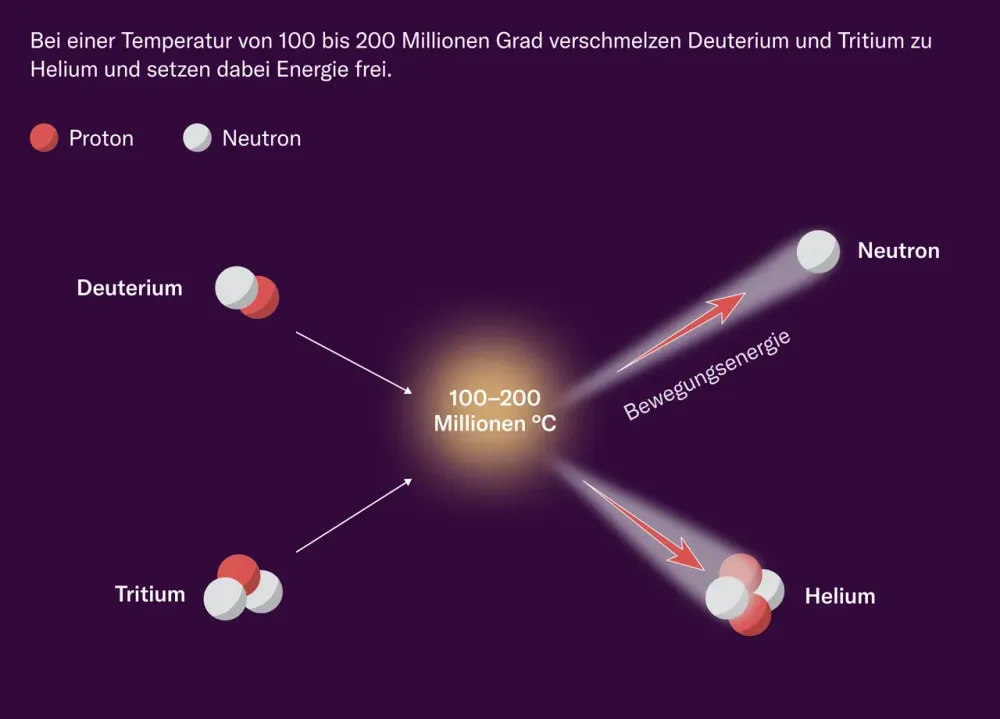

Der Stellarator mache nur einen kleinen Teil eines Kraftwerks aus, sagt Roveda. Man brauche auch Komponenten, die die erzeugte Wärme abführten, sie in Strom umwandelten und diesen ins Netz einspeisten. Ein ungelöstes Problem sei die Erzeugung des Wasserstoffisotops Tritium, das zusammen mit dem Isotop Deuterium als Brennstoff diene. Davon gebe es auf der Welt schätzungsweise nur 20 Kilogramm. Ein Fusionskraftwerk verbrauche pro Jahr aber 150 Kilogramm Tritium.

Es brauche daher einen Plan, wie dieses Tritium in einem Fusionsreaktor hergestellt werden solle, so Roveda. Viele Startups schenkten diesem Problem zu wenig Beachtung. Sie vertrauten darauf, dass die Wissenschaft eine Lösung finde. Gauss Fusion sei hingegen überzeugt, dass dieses Problem von Anfang an mitgedacht werden müsse. Eine praktikable Lösung könne nur zusammen mit der Industrie entwickelt werden.

Ambrogio Fasoli von der EPFL verfolgt die Pläne der beiden europäischen Startups mit Interesse. Er hält ihre Strategie aber für riskant. Bisher habe noch kein Stellarator auf der Welt eine vergleichbare Leistungsbilanz erzielt wie Tokamaks. Folglich wisse man nicht, wie sich das Plasma in einem Stellarator verhalte, der nennenswerte Mengen an Energie produziere. Man verlasse sich hierbei auf Extrapolationen.

Sciortino räumt ein, dass die Pläne von Proxima Fusion mit einem erheblichen Risiko behaftet sind. Allerdings müsse man zwischen technischen Risiken und physikalischen Unsicherheiten unterscheiden. Die physikalischen Grundlagen für einen Stellarator seien relativ gut validiert. Die Risiken seien hauptsächlich technischer Natur.

Aber es lohne sich, diese einzugehen, so Sciortino. Schliesslich gehe es darum, die Führungsrolle Europas zu zementieren und die Kernfusion in die Wirtschaftlichkeit überzuführen. «Startups sind dafür genau richtig, denn sie sind dafür da, kalkulierte Risiken auf sich zu nehmen.»