Wer war der Täter? Diese Frage treibt jeden Krimi voran. Auch der Klimawandel lässt sich wie ein Krimi lesen. Wer ist für die globale Erwärmung verantwortlich? Es ist eine Detektivgeschichte mit vielen Verdächtigen.

Die physikalische Antwort kennen wir: Kohlendioxid und andere Klimagase sind die Hauptverursacher, daran herrscht unter Forschern heute praktisch kein Zweifel mehr. Die Treibhausgase fangen Wärmestrahlung von der Erde ein, und das lässt die Temperaturen steigen.

Kohlendioxid (CO2) ist das wichtigste menschengemachte Treibhausgas. Die Verbrennung fossiler Brennstoffe ist für den Grossteil der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Aber wer genau hat die Unmengen an Kohlendioxid freigesetzt? Und was hat das für Konsequenzen?

Die Frage ist politisch explosiv. Davon, wo die Verantwortung für den Klimawandel verortet wird, hängt viel ab. Wer als Hauptverantwortlicher identifiziert wird, kommt unter Druck. Aktivisten, Forscher, Politiker fordern von ihm, Emissionen zu reduzieren und für die Schäden aufzukommen, die der Klimawandel verursacht.

Eine Antwort auf diese Frage zu finden, ist jedoch kompliziert: Je nachdem, wie man die Frage stellt, geben Forscher sehr unterschiedliche Antworten. Geht es um die Vergangenheit, sind andere Länder verantwortlich als in der Zukunft. Wirtschaftssektoren produzieren verschieden grosse Mengen an Kohlendioxid, wohlhabende Personen mehr als arme.

Und dann ist da noch die umstrittene Frage, wer für die Kohlendioxidemissionen verantwortlich ist, die auf die Herstellung von importierten Gütern zurückzuführen sind – das Exportland oder das Importland?

Daten und Grafiken geben einen ersten Aufschluss darüber, wer alles als Verantwortlicher für die CO2-Emissionen infrage kommt.

Woher kamen die Emissionen in der Vergangenheit?

Alles begann mit der Erfindung der Dampfmaschine. Damit fing die industrielle Revolution in Europa und Nordamerika an. Bald versorgten Dampfmaschinen – angetrieben durch die Verbrennung von Kohle – Webereien und andere Fabriken mit mechanischer Energie. Später wurden auch Erdöl und Erdgas für die Energieerzeugung genutzt.

Europa und die USA bauten als erste Weltregion Industrien auf. Darum hatten diese Länder besonders viel Zeit, um Kohlendioxid zu emittieren. Asien und Afrika begannen erst später damit. Bei den historischen Emissionen folgen China, Russland und Indien erst auf den weiteren Plätzen.

Bloss: Wo beginnt die Verantwortung, historisch betrachtet? Im 18. Jahrhundert, mit der industriellen Revolution? Oder später, als die Staatengemeinschaft das Problem anerkannte, etwa mit der Gründung des Uno-Klimarats IPCC im Jahr 1988? Auf diese Frage gibt es keine eindeutige Antwort.

In der Gegenwart übernehmen die Schwellenländer

Gegenwärtig setzt China die grösste Menge an CO2 frei, dahinter folgen die USA. Weitere grosse Emittenten sind Europa, Indien, Russland und Japan. Die Aufteilung nach Ländern ist aber nur eine Art, die Emissionen zu betrachten.

Das meiste CO2 verursacht die Gewinnung von Energie

Sinnvoll ist es zum Beispiel auch, die CO2-Emissionen nach Wirtschaftssektoren aufzuteilen. Gegenwärtig sind die Stromerzeugung und das Heizen für den Löwenanteil der Emissionen verantwortlich. Denn dafür werden weiterhin vor allem die fossilen Brennstoffe genutzt, auch wenn der Anteil von erneuerbaren Stromquellen weltweit ansteigt.

Das dürfte auch so bleiben, da der Energiebedarf in vielen Ländern wächst – auch wegen der Elektromobilität, des Kühlungsbedarfs und der künstlichen Intelligenz. Auf den weiteren Plätzen folgen der Transport, die Produktion von Gütern, der Bausektor und die Industrie.

Wohlhabende produzieren besonders viele Emissionen

Wer reicher ist, konsumiert oft mehr und verbraucht meist auch mehr Energie. Auf diese Weise entstehen mehr Emissionen als bei weniger Wohlhabenden. Forscher von der ETH Zürich haben neulich untersucht, welche Einkommensgruppen wie viel zur globalen Erwärmung beigetragen haben. Dabei haben sie alle Treibhausgase untersucht, nicht nur CO2.

Sie kamen zu dem Schluss, dass das reichste Zehntel der Weltbevölkerung für zwei Drittel des Klimawandels zwischen 1990 und 2020 verantwortlich ist. Während dieser Zeit ist die globale Mitteltemperatur um 0,6 Grad Celsius gestiegen. Hätte die gesamte Weltbevölkerung so viele Treibhausgase emittiert wie das reichste Zehntel, wäre es um 2,9 Grad wärmer geworden.

Die höchsten Pro-Kopf-Emissionen bei CO2 wurden 2023 in den reichen Petrostaaten Katar, Brunei und Bahrain verzeichnet.

Die umstrittene Frage von Import und Export

Bei der Herstellung von Gütern entstehen grosse Mengen an CO2. Doch viele Waren werden international gehandelt. Wer soll dann für die Emissionen verantwortlich sein – das Exportland oder das Importland? Das ist eine für die politische Diskussion wichtige Frage.

Es geht dabei um viel, Fachleute haben das aufgeschlüsselt. Sie rechneten für jedes Land die Importe und die Exporte gegeneinander auf. So importieren die USA durch den Handel pro Jahr netto mehr als 500 Millionen Tonnen CO2-Emissionen. China wiederum exportiert netto mehr als eine Milliarde Tonnen CO2-Emissionen.

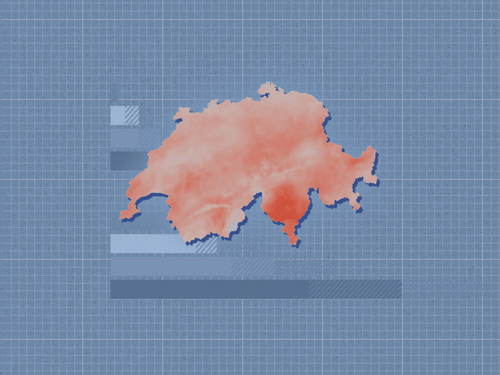

Pro Kopf gerechnet sind Singapur, Malta, die Schweiz und Belgien die grössten Nettoimporteure von CO2-Emissionen. Katar, Bahrain, Trinidad und Tobago sowie Kasachstan und Brunei sind die grössten Nettoexporteure, weil sie grosse Mengen fossiler Brennstoffe verkaufen.

Man könne immer mit dem Finger auf andere zeigen, sagt Robbie Andrew vom Forschungsinstitut Cicero in Oslo. «Es ist aber schwierig, zu sagen, dass diese Person eine Verantwortung trage und jene Person nicht.» Jeder in der Produktionskette einer Ware trage eine gewisse Verantwortung für die Emissionen.

Politische Verhandlungen drehen sich in der Regel ohnehin nur um die territorialen Emissionen – das sind diejenigen Emissionen, die innerhalb der Landesgrenzen anfallen. Die Import-Export-Frage wird ausgeklammert.

Norwegen sei dafür ein gutes Beispiel, sagt Andrew. «Niemand in der norwegischen Regierung wird zugeben, dass das Land irgendeine Verantwortung für die Emissionen trägt, die mit dem Export von Öl und Gas einhergehen.»

Wie geht es weiter mit den Emissionen?

Die meisten Länder – auch China und die Länder der Europäischen Union – haben sich das Ziel gesetzt, ihre Emissionen bis Mitte des Jahrhunderts auf netto null zu senken. Damit soll das Ziel des Pariser Abkommens erreicht werden, die Erderwärmung bei unter zwei Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen.

Wie erfolgreich diese Politik sein wird, muss sich noch zeigen. Die Realität der Klimapolitik hinkt seit Jahrzehnten weit hinter den Versprechen hinterher. Zudem beschränken sich einige Klimaversprechen nur darauf, CO2-Emissionen zu mindern, und ignorieren die Emissionen anderer Treibhausgase wie Methan oder Lachgas.

In den meisten Schwellen- und Entwicklungsländern steigen die Emissionen, statt zu fallen. Laut einer italienischen Studie bleibt der CO2-Ausstoss der vier wichtigsten Emittenten in den kommenden zehn Jahren hoch. China verharrt an der Spitze, weit vor den USA, dahinter folgen Indien und die EU. Die Forscher stützen sich in der Studie nicht auf politische Versprechen, sondern auf sozioökonomische Faktoren, etwa die Produktivität oder die Nachhaltigkeit einer Volkswirtschaft.

Von den USA kommt vorerst keine Hilfe: Die gegenwärtige amerikanische Regierung macht zurzeit das Klimaprogramm des ehemaligen Präsidenten Joe Biden rückgängig. Forscher und Aktivisten gehen davon aus, dass das Emissionsziel der USA für 2035 nicht erreicht wird und die Emissionen kaum fallen werden.

Fest steht: Treibhausgasemissionen werden in Zukunft vor allem von den aufstrebenden Wirtschaftsmächten und Schwellenländern verursacht. China ist schon heute der weltgrösste Emittent, Indien hat gerade die EU überholt. Noch ist Afrika für nur vier Prozent der globalen Emissionen verantwortlich. Aber die Emissionen des Kontinents werden künftig steigen – viel hängt von der Industrialisierung ab und ob dafür fossile Brennstoffe genutzt werden.

Die politische Diskussion um die Verantwortung

Je nach Blickwinkel kann man jeweils jemand anders für den Klimawandel verantwortlich machen. Die Antwort hängt nicht nur von den Tatsachen ab, sondern auch von den eigenen Werten und Interessen.

Schwellen- und Entwicklungsländer zeigen mit dem Finger auf die Industrieländer, weil diese so grosse historische Emissionen verursacht haben. Die Industrieländer wiederum verweisen auf die zukünftigen Emissionen asiatischer und afrikanischer Staaten. Unternehmen wiederum werden zunehmend von Klimaaktivisten unter Druck gesetzt, sich für ihre Emissionen zu verantworten – Erdöl- und Erdgasfirmen, aber auch Zementunternehmen. Vertreter linker politischer Strömungen machen Wohlhabende verantwortlich. Wirtschaftsliberale Akteure tendieren dazu, nach dem Kosten-Nutzen-Kalkül zu urteilen.

So wichtig die Frage nach der Verantwortung für den Klimawandel sein mag – von der Wissenschaft ist eine eindeutige Aufklärung nicht zu erwarten. Das liefert Zündstoff für politische Auseinandersetzungen. Je nach Zeitgeist wird die Gesellschaft immer wieder andere Täter ausmachen.