Wie erfolgreich das Netz als Spaltpilz funktioniert, wissen die beiden aus eigener Erfahrung. Vorab Meier, die Zeam medial vertritt, wird wahlweise angefeindet oder hochgejubelt, weil sie jung ist, bereits Kinder hat, ein Unternehmen führt und auch noch gut aussieht.

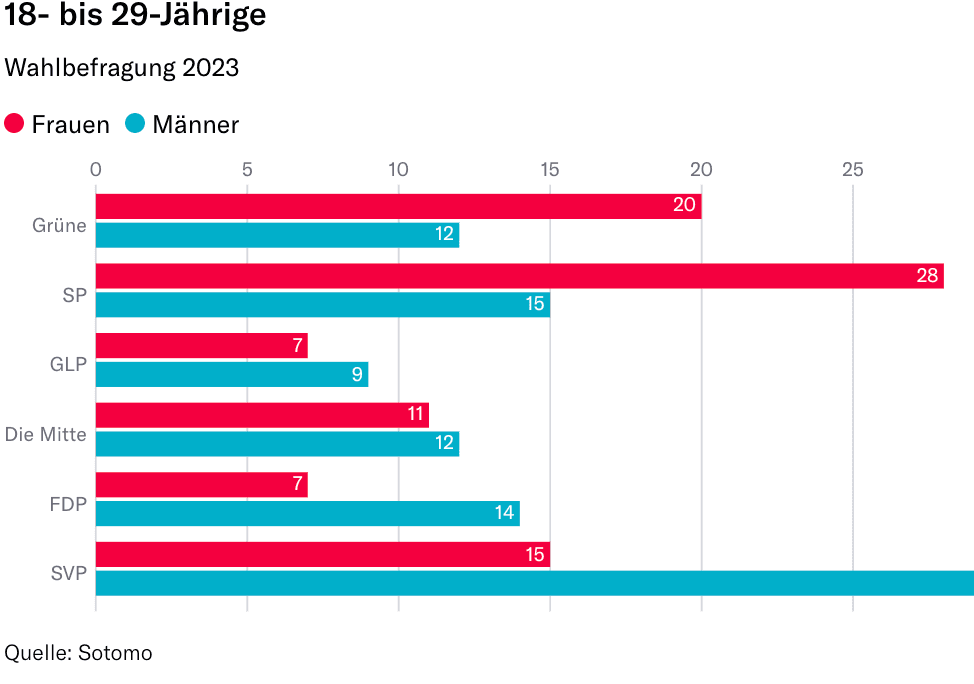

Den ideologischen Graben, der sich in der Generation Z öffnet, hält die Soziologin Rost für eine beunruhigende Entwicklung: «Die Homogenisierung der Geschlechter hat sich massiv verstärkt, junge Männer und Frauen bleiben unter sich. Diese Segregation passiert auch, aber nicht erst durch die sozialen Netzwerke, sie beginnt schon im Kindesalter, wo alles rosa oder hellblau sein muss.» Das führe in ein Aufwachsen in zwei getrennten Universen, was später die Annäherung ans andere Geschlecht erschwere. Schon heute stelle man fest, dass sich die Paarbildung nach hinten verschoben habe, es mehr Singles gebe.

Selbst Legos hatten ein Geschlecht

Eigentlich muss man bloss die Klassenfotos aus dem Kindergarten der Generation Z mit denjenigen ihrer Eltern vergleichen, um sich diese Homogenisierung vor Augen zu führen: Erstaunlich, wie Buben und Mädchen in den 1970er Jahren sich ähnlich gesehen haben. Sie wurden nicht genderneutral erzogen, aber sie trugen die gleichen Hosen, Pullis in neutralen Farben, die man von Cousins und Geschwistern nachgetragen hat, und oft auch einen ähnlichen Kurzhaarschnitt. In den nuller Jahren hingegen findet man kaum noch ein Mädchen ohne langes Haar auf den Fotos, es wimmelt von Glitzer auf Jeans und Prinzessinnen oder Dinosauriern auf Pullovern.

Tatsächlich ist die Generation Z in einer Welt aufgewachsen, in der selbst die Legos ein Geschlecht hatten, in der Mädchen und Jungen im Spielwarenladen in zwei Abteilungen separiert wurden und die Eltern sie nach der Schule nicht draussen spielen liessen, sondern in den Fussballklub karrten oder ins Ballett.

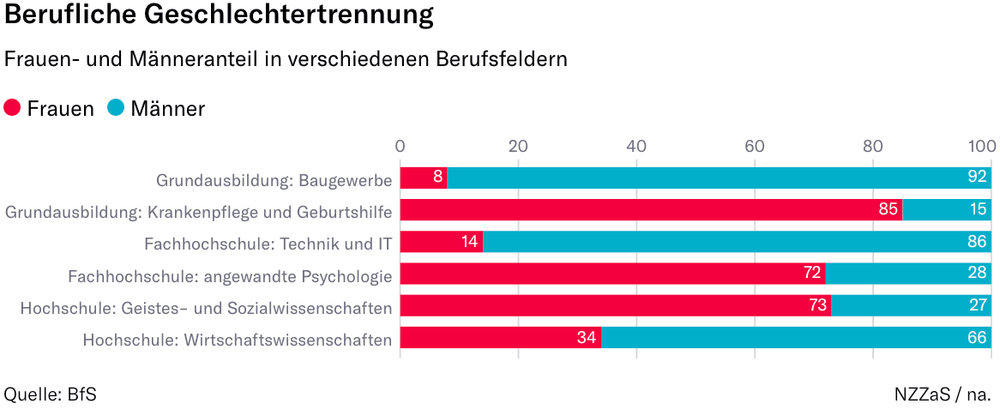

Zwar haben sie in der Schule in sogenannt genderblinden Schulbüchern lesen und zusammen stricken gelernt, aber spätestens in der Oberstufe wurden sie erneut sortiert: Die Buben, die mit 12 tatsächlich noch Buben sind, öfter in die tieferen Schulstufen, die Mädchen, die bereits pubertieren und ihr Hirn neu vernetzen, in die höheren. Und als Digital Natives wurden sie auch im Netz fein säuberlich getrennt: Die Jungs sassen stundenlang über ihren Computerspielen, die Mädchen chatteten. Als sie sich dann als Teenager füreinander zu interessieren begannen, ging 2017 der Hashtag #MeToo viral, der die jungen Frauen für übergriffiges Verhalten sensibilisierte und jungen Männern sozusagen eine Erbsünde der Mittäterschaft qua Geschlecht aufbürdete.

Nun mag das eine simplifizierte Schilderung des Coming of Age der Generation Z sein, aber sie wirft zwei wichtige Fragen auf: Warum unternimmt man eigentlich alles, um mehr Frauen an die ETH, und nichts, um mehr junge Männer zur Matura zu bringen? Und: Wollen Frauen und Männer vielleicht doch lieber anders sein als gleich?

Vergessene Buben

Dass Gleichstellungsmassnahmen mit dem Blick zurück und nicht nach vorn ergriffen werden, ist nicht nur Katja Rost ein Dorn im Auge. Auch Soziologen im angelsächsischen Raum halten die Tatsache, dass Buben in der Schule weniger reüssieren, für ein Gleichstellungsproblem, auf das dringend Massnahmen folgen müssten. Etwa eine spätere Einschulung der Buben, damit der biologische Entwicklungsvorsprung der Mädchen sie nicht länger benachteiligt.

Markus Theunert, Psychologe und Gesamtleiter des Dachverbandes «männer.ch», ist der Meinung, dass man sich heute nicht wundern dürfe, wenn junge Männer die Faust im Sack machten: «Wir liessen und lassen sie mit einer verwirrenden Doppelbotschaft allein.» Schule und Eltern verlangten anständige, kommunikative und einfühlsame Jungs, in der Peer-Group allerdings seien Muskeln und Durchsetzungskraft gefragt. Auch in Politik und Wirtschaft setze sich letztlich nur durch, wer die «patriarchalen Machttechniken» beherrsche. «Die jungen Männer sind ja nicht blöd», sagt Theunert, «sie nehmen diese Doppelzüngigkeit wahr und setzen mangels Alternativen lieber weiter auf die Dividende, die das Patriarchat verspricht.»

Und jetzt? Zurück auf Feld null? Die deutsche Politikwissenschafterin und Publizistin Antje Schrupp gehört zu den interessantesten Querdenkern in Gesellschaftsfragen. Sie kritisiert den feministischen Fokus auf die Gleichstellung der Geschlechter schon lange. Frauen wollten vielleicht gar nicht einfach die Hälfte einer Welt, die Männer geprägt hätten, glaubt sie, sondern etwas, das anders funktioniere. Und Männer wollten keine Rolle übergestülpt bekommen, damit sie wieder besser zu den Frauen passten. Anders formuliert: Das Problem ist weniger, dass Frauen und Männer nicht das Gleiche wollen und tun, sondern wie es von der Gesellschaft bewertet wird. Nämlich meist simpel und binär: Buben sind in der Schule zu laut, junge Frauen im Beruf zu wenig forsch. Also müssen sie wahlweise diszipliniert oder gefördert werden. Das binäre Denken aber hat im analogen Leben eine ähnliche Wirkung wie die Nullen und Einsen des Algorithmus im Netz: Es verstärkt einen Unterschied, der vielleicht erst dadurch zum Problem wird.