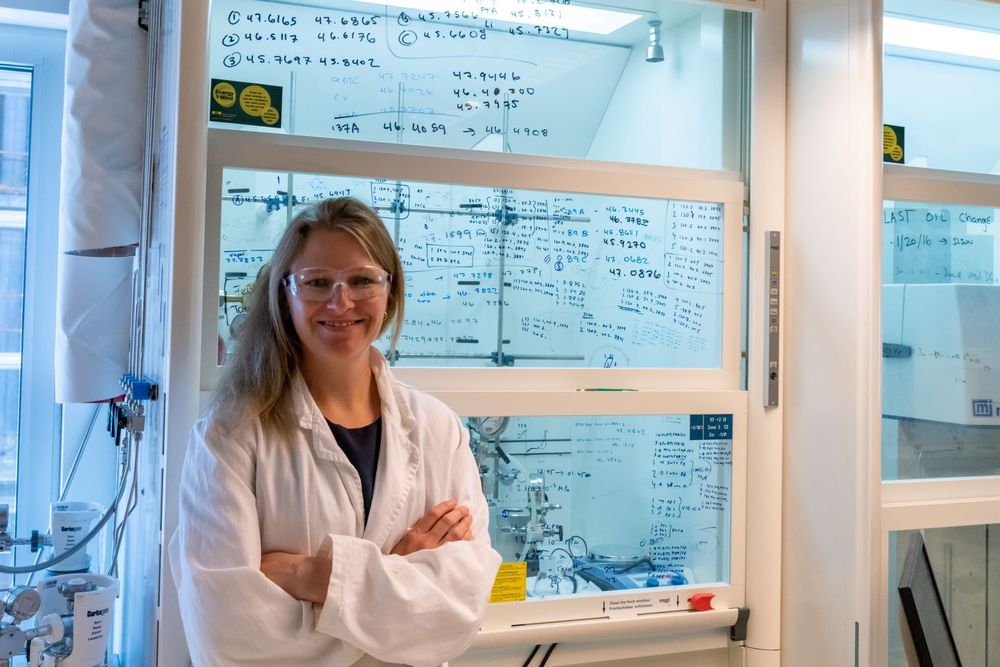

Sarebbe meraviglioso se potessimo semplicemente cancellare dall’agenda i maggiori problemi ambientali del nostro pianeta, ad esempio con l’aiuto di una spugna magica. Solo un sogno, pura fantasia? Quando si ascolta Wendy Lee Queen e la si sente illustrare le sue ricerche si rimane inevitabilmente stupiti. La professoressa di chimica della Carolina del Sud si è posta l’obiettivo di realizzare il sogno della «spugna magica». Ed evidentemente è sulla buona strada. Non in un posto qualunque del mondo, bensì presso il campus dell’EPFL a Sion, un punto di rife-rimento per progetti di ricerca innovativi.

Wendy Lee Queen, professoressa straordinaria di ingegneria chimica presso la Facoltà di ricer-ca di base, è una scienziata per passione, eloquente e piena di ottimismo. «Cerco di avere sem-pre una visione positiva» confessa. È fermamente convinta che anche il singolo individuo possa fare molto. Non le importa se la gente la definisce un’idealista. «Per avere successo bisogna credere di poter cambiare il mondo» sottolinea la 41enne.

Una spugna magica in polvere

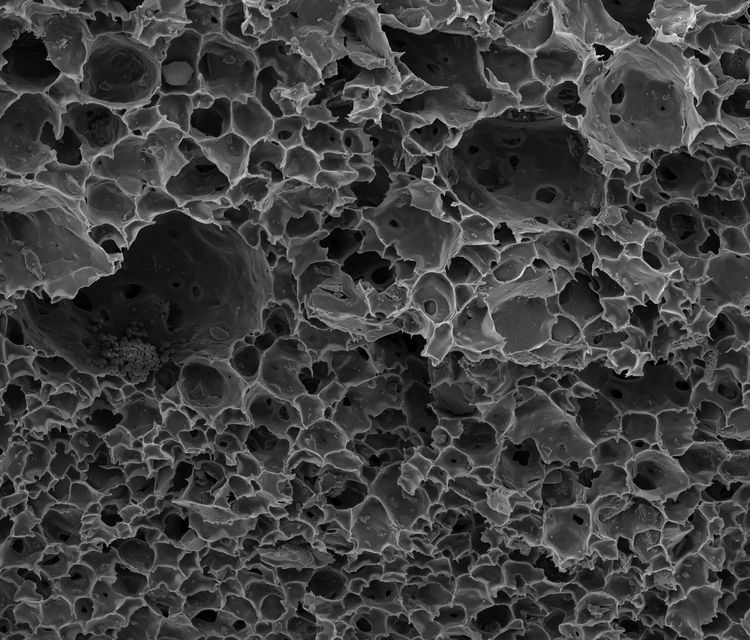

Nel suo lavoro cerca in particolare di trovare soluzioni per affrontare il crescente inquinamento e il cambiamento climatico. Attualmente sono infatti richieste nuove tecnologie in grado di filtrare le emissioni di CO2 dall’aria e di convertirle in energia. Senza ricorrere a concetti com-plicati da addetti ai lavori spiega con semplicità in cosa consiste il suo contributo. «Con il mio team lavoro allo sviluppo di nuovi materiali per la separazione di gas e liquidi. Immaginate una struttura simile a quella della spugna che usate in cucina, solo con pori incredibilmente piccoli, 50000 volte più fini del diametro di un capello» spiega la professoressa.

A questo punto prende una provetta riempita con una polvere blu. Minuscole spugne magiche. «Questi nuovi materiali sono costituiti da metalli e componenti organici. Grazie alla loro strut-tura unica, ogni grammo presenta una superficie di scambio equivalente a quella di un campo da calcio. Un record mondiale». I materiali microporosi, in inglese «metal organic frameworks» (MOF), agiscono come filtri e catturano gli elementi fino al livello molecolare. «Ci permettono così di assorbire le sostanze chimiche dall’aria, ad esempio l’anidride carbonica delle centrali elettriche o i gas di scarico dei tubi di scappamento». Se si riscaldano successivamente le spu-gne in un ambiente sicuro, le particelle assorbite vengono rilasciate dai nanopori, consentendo fra l’altro di produrre CO2 di elevata purezza che può essere immagazzinato nel sottosuolo o riutilizzato in forma convertita, ad esempio come combustibile.

Una rivoluzione scientifica?

Un altro grande problema è il trattamento dell’acqua. «Pensate che oggi circa il 25 per cento della popolazione mondiale non ha accesso all’acqua potabile. Ecco perché cerchiamo di pro-gettare le nostre spugne magiche in modo da poterle utilizzare per rimuovere in modo specifico dall’acqua metalli pesanti e particelle tossiche di ogni tipo». In un altro progetto, Lee Queen sta anche lavorando su respiratori a ossigeno. «L’obiettivo è estrarre dall’aria ambiente ossige-no per quanto possibile puro in alte concentrazioni, il che rappresenta una grande sfida in Paesi ad alta umidità come l’Africa. Ecco perché stiamo studiando come ottimizzare questi dispositivi per renderli ancora più resistenti all’acqua».

La tecnologia delle spugne, che può essere utilizzata in svariati modi, è una rivoluzione scienti-fica? Lee Queen non si spinge così lontano. «L’idea è stata sviluppata circa 30 anni fa. Le ricer-che in questo campo non sono pertanto iniziate recentemente. Il mio lavoro consiste nel racco-gliere le competenze necessarie per modificare queste spugne in modo da poterle utilizzare in maniera ottimale per funzioni e applicazioni specifiche».

«Circa il 25 per cento della popolazione mondiale oggi non ha accesso all’acqua potabile».

Da tempo in laboratorio e con impianti d’avanguardia è possibile filtrare CO2 dall’aria e metalli pesanti dall’acqua. La domanda è: sarà possibile un giorno farlo anche su larga scala? «Sì, cer-to!» afferma convinta. «Stiamo lavorando sodo per rendere il processo il più efficiente ed eco-nomico possibile. Il nostro obiettivo è che le spugne possano essere utilizzate anche su larga scala. Ma non siamo in grado di prevedere con esattezza quando. Per il mercato, sono soprat-tutto i costi a essere decisivi: le nuove procedure devono essere più economiche di quelle utiliz-zate finora». È necessario anche un sostegno politico, ad esempio per consolidare sempre più una tecnologia sostenibile come la captazione e l’isolamento del CO2. Lee Queen sottolinea la presenza in Svizzera delle prime start-up che operano in questo campo con successo utilizzando sistemi speciali. «Dimostrano che è effettivamente possibile captare in quantità maggiori emissioni nocive dall’aria».

Dipende tutto dalla disponibilità delle risorse

La ricerca di metodi orientati al futuro dipende tuttavia solo dalla disponibilità delle risorse ne-cessarie, in particolare di laboratori opportunamente equipaggiati. I progetti di ricerca possono diventare una banco di prova di pazienza, una catena apparentemente infinita di test e tentativi falliti. La strada della riuscita è complessa. Wendy Lee Queen è pertanto entusiasta delle op-portunità che vengono offerte a lei e al suo team nel campus di Sion.

«Qui possiamo lavorare in condizioni ottimali, anche rispetto ad altri Paesi. Quando nel 2015 ho avuto l’opportunità di venire in Svizzera da Berkeley per dirigere da Tenure-Track Assistant Pro-fessor l Functional Inorganic Materials Laboratory, non ho dovuto pensarci due volte. Le condi-zioni all’EPFL sono semplicemente eccellenti! Possiamo realizzare numerosi progetti in modo rapido e flessibile, cosa che spesso non è possibile in altre istituzioni. L’EPFL sta facendo di tut-to per aiutarci a riuscire». L’approccio culturale dell’università prevede anche lo scambio e la stretta collaborazione con professori di altre discipline. Non vanno inoltre dimenticati i fondi messi a disposizione da industria, fondazioni e ONG, che tuttavia non influenzano la ricerca vera e propria. «La nostra libertà accademica non ne risente» sottolinea Lee Queen.

Il suo lavoro in Vallese ha già consentito, afferma l’EPFL, di conseguire sei brevetti. Sino a oggi sono stati pubblicati 75 suoi articoli scientifici che ne dimostrano l’assoluta competenza. Inoltre la professoressa è stata nominata una dei «Talented 12» del 2020 dalla rivista specializzata «Chemical & Engineering News». Il riconoscimento è destinato a «giovani astri nascenti che utilizzano il know-how della chimica per cambiare il mondo».

Il successo Lee Queen non l’aveva comunque scritto nel DNA: È la prima della sua famiglia pro-veniente dal Sud degli Stati Uniti a frequentare l’università. «Prima del college non sognavo affatto di diventare una scienziata. Da bambina volevo diventare giocatore di baseball profes-sionista. È rimasta una mia passione, anche qui in Svizzera». Quando si è trattato di scegliere una professione ne ha cercata una che non fosse monotona e ripetitiva. «È stato questo criterio a guidare la mia carriera» confessa. «La scienza mi sfida a essere creativa, a confrontarmi co-stantemente con le novità». In un video dell’EPFL le è stato chiesto se la sua professione esiste-rà ancora tra 100 anni. Ha risposto: «Spero proprio di no. Perché vorrà dire che avremo raggiun-to tutto quello che volevamo, e cioè consentire a ciascun individuo di questo pianeta di avere accesso all’acqua potabile e di respirare aria pulita. E avremo eliminato problemi come l’inquinamento, le emissioni di CO2 e il riscaldamento globale».