Die Integration von KI in beinahe sämtliche Lebensbereiche eröffnet enorme Chancen: Sie trägt etwa dazu bei, die medizinische Versorgung zu optimieren, den Strassenverkehr sicherer zu machen und individuell angepasste, kostengünstigere Produkte und Dienstleistungen zu ermöglichen. Zudem erleichtert sie den Zugang zu Informationen, Bildung und Weiterbildung. Häufig übersehen wird allerdings die Schattenseite: KI-Systeme, insbesondere solche, die auf Deep Learning und maschinellem Lernen basieren, sind in vielerlei Hinsicht ressourcenintensiv, verbrauchen Unmengen an Energie und befeuern so den globalen Klimawandel.

Enormer Energiebedarf

Schaut man genauer hin, erweist sich KI als wahrer Stromfresser. Insbesondere grosse Sprachmodelle wie ChatGPT erfordern immense Rechenleistungen, um Trainingsdaten zu verarbeiten und sich kontinuierlich zu verbessern. Untersuchungen zufolge verbraucht eine einzelne Anfrage an ChatGPT heute etwa zehnmal so viel Energie wie eine Google-Suche.

Dazu muss man wissen: Künstliche Intelligenz ist eine spezifische Software-Anwendung, die in der Regel in hochleistungsfähigen Rechenzentren läuft. Die Unternehmensberatung McKinsey rechnet damit, dass sich der Energieverbrauch von Rechenzentren für KI-Anwendungen und andere Digitalisierungsprojekte allein in Europa bis zum Jahr 2027 fast verdreifachen wird. Das mache rund fünf Prozent des gesamten europäischen Stromverbrauchs aus, so die Experten. Auf globaler Ebene erwartet die Internationale Energieagentur (IEA), dass der Strombedarf für KI-Anwendungen von 2024 bis 2026 um das Doppelte steigen wird – was dem gesamten Stromverbrauch Japans entspricht.

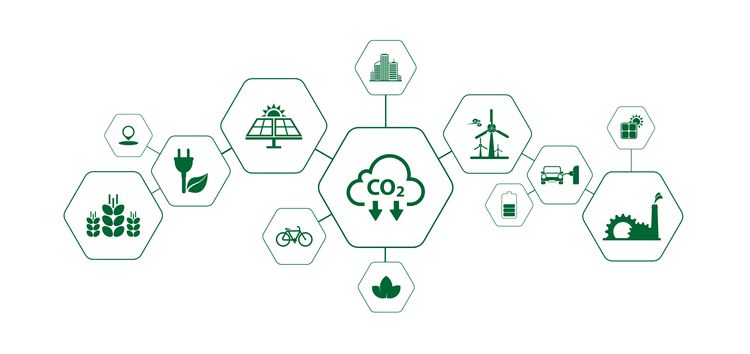

Gegenwärtig verursachen Rechenzentren für KI-Leistungen etwa zwei bis vier Prozent der globalen Treibhausgas-Emissionen. Solange steigende Strombedarf von KI nicht durch erneuerbare Energien gedeckt wird, trägt diese aktiv zur Klimaerwärmung bei. Derzeit stammt ein Grossteil des Stroms für Rechenzentren noch aus fossilen Brennstoffen, obwohl sich viele grosse Betreiber – darunter Branchenriesen wie Amazon, Microsoft und Google – verpflichtet haben, ihre Anlagen mit erneuerbaren Energien zu betreiben.