Heute fährt der Grossteil der Züge überall auf der Welt in sogenannten Blockabständen von einem Signal bis zum nächsten. Dort bekommen sie Grün nur, wenn der «Streckenblock» voraus frei ist.

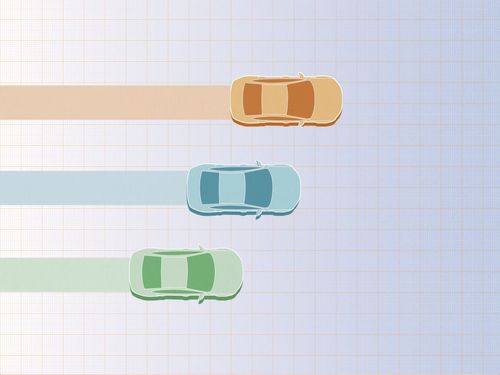

In einem digitalen Zugbetrieb aber braucht es keine Signale mehr. Die Blockabstände werden dank funkbasierter Computertechnik beweglich. Die Bahnen fahren im absoluten Bremswegabstand hintereinander her. Ohne Risiko, auf den Vordermann aufzufahren: Der Computer errechnet den Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Zug.

Automatischer Betrieb mit schnellen Zugfolgen im «Moving Block» ist das Ziel in den U-Bahn-Tunneln der städtischen Frankfurter Nahverkehrsgesellschaft VGF. Die technischen Vorbereitungen für das Digital Train Control System Frankfurt (DTC) sind in diesem Jahr begonnen worden. «Wir sind stolz darauf, als erste Stadt in Deutschland die innovative Zugsicherungstechnik grossflächig in unsere Tunnelinfrastruktur zu bringen», sagt Wolfgang Siefert, Mobilitätsdezernent der Stadt Frankfurt.

In U-Bahn-Netzen und Shuttlediensten auf Flughäfen sind weltweit seit Jahrzehnten ferngesteuerte Züge ohne Fahrer unterwegs. Dazu zählt auch die Skymetro am Flughafen Zürich, die sich statt auf Schienen auf Luftkissen bewegt. Und die Appenzeller Bahnen setzen auf der Strecke Rheineck–Walzenhausen die erste vollautomatisierte Zahnradbahn ein. Mit der Communication Based Train Control (CBTC) soll künftig ausgereifte Computertechnologie mit drahtloser Kommunikation für den vollautomatischen Bahnbetrieb zur Verfügung stehen.

Die Züge kommunizieren beständig mit der Leitstelle und untereinander; ebenso melden sie in Echtzeit ständig ihre Position auf der Strecke. Die Pluspunkte: Es können mehr Züge in kürzesten Abständen ins Netz geschickt werden. Zudem optimiert der Computer den Fahrtverlauf präziser als individuelle menschliche Aktion. Das wird zudem spürbar den Energieverbrauch senken. «Digitale Technologie statt noch mehr teure Tunnel bauen. Nachhaltigkeit und Digitalisierung zusammenbringen», so brachte es Michael Peter, Chef von Siemens Mobility, dem Systemlieferanten des Frankfurter Projektes, kürzlich vor Journalisten auf den Punkt.

Mischverkehr als zusätzliche Erschwernis

Alle neun Stadtbahnlinien will die VGF bis Anfang des nächsten Jahrzehnts auf das digitale System umrüsten. Eine Zusatzaufgabe: Wie in vielen Stadtbahnsystemen tauchen die Frankfurter Linien ausserhalb der Innenstadt aus den Röhren auf; sie müssen sich dann die Wege mit dem Individualverkehr teilen. Auch dieser ist im Ampelbereich rechnergesteuert, und so wird von Verkehrsbetrieb und Strassenverkehrsamt die digitale Vernetzung der Systeme mit einer Optimierung der Ampelschaltungen für den Zugbetrieb vorbereitet.

«Wir erleben einen spannenden Wandel hin zu Elektrifizierung, Digitalisierung und innovativen Projekten, die das Fahrgasterlebnis nur noch verbessern werden», erklärt Renée Amilcar, frisch gekürte Präsidentin des internationalen Verbandes der Nahverkehrsunternehmen UITP und Chefin des Verkehrsbetriebes der kanadischen Hauptstadt Ottawa, voller Optimismus.

«Hochdigitalisierter Bahnbetrieb macht den Schienenverkehr effizienter, attraktiver und auch konkurrenzfähiger gegenüber anderen Verkehrsträgern», bestätigt Maria Leenen, Geschäftsführerin der deutschen Beratungsfirma SCI Verkehr. In einer jüngst vorgelegten Studie zur Entwicklung der weltweiten Bahnindustrie beschreiben ihre Gutachter einen Wachstumsmarkt mit einem Volumen von jährlich über 200 Milliarden Euro in allen Erdteilen – Tendenz weiter steigend. Getrieben werde die Entwicklung vor allem von Aufträgen für digitale Komponenten oder die Einrichtung kompletter digitaler Systeme wie bei der Frankfurter U-Bahn.

Berlin, München, Paris, London, Kopenhagen, von Ägypten über Saudiarabien und Indien nach Singapur – überall wird Schienenverkehr in die digitale Transformation gebracht. Allerdings beobachtet die Branchenexpertin Leenen «zwei Geschwindigkeiten der Digitalisierung». So gebe es «beeindruckende Lösungen hochdigitalisierten Bahnbetriebs» insbesondere im Nahen Osten und in Asien mit neuen Systemen gewissermassen auf der grünen Wiese.

Anders dagegen in Europa: Die Digitalisierung der Eisenbahn-Bestandsnetze sei deutlich aufwendiger, da eine Umrüstung auf Zukunftstechnologien im laufenden Betrieb nur schrittweise möglich sei. Leenen befürchtet, dass trotz einigen Pilotprojekten «die Komplettautomatisierung der konventionellen Bahnnetze aufgrund der hohen Investitionskosten in weite Ferne rückt».