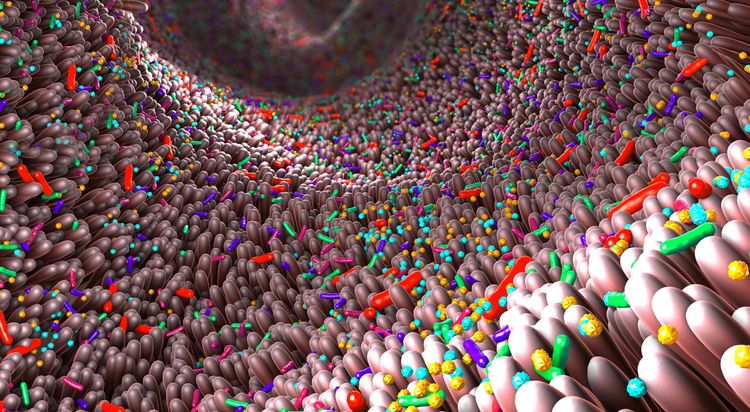

Welche Anwendungen könnten die elektrischen E.coli liefern?

Bei der Vielfalt an Anwendungsbereichen sehe ich eigentlich kein Limit. Zurzeit sind insbesondere Anwendungen im Energiesektor, in der Umwelttechnik und in der Chemieindustrie interessant. Eine entscheidende Anwendung ist natürlich die Stromerzeugung. Wenn es darum geht, eine Lampe anzuschalten, sind die Mikroben nicht schnell genug, um ausreichend Strom zu produzieren. Hier werden wir auch weiterhin gespeicherte Energie brauchen. Die Mikroben könnten also nicht das ganze System ersetzen, aber eine wichtige Ergänzung sein. Ich denke, sie wären in der Lage, viele der bestehenden Prozesse zu übernehmen – was in Teilen die Erzeugung von Strom abschaffen würde. Im Grunde ist das momentan noch eine Art Zwischenstufe. Wir produzieren Strom, um ihn dann für viele verschiedene Zwecke nutzen zu können. Die beiden Schritte sind getrennt, also müssen wir Strom für eine spätere Verwendung speichern. Das ist beispielsweise bei der Photovoltaik immer noch ein Problem. Die Bakterien könnten dagegen für Prozesse wie die Aufbereitung von Abwasser genutzt werden – und sie würden gleichzeitig Strom produzieren. Das wäre eine Art Kreislaufwirtschaft.

Arbeiten Sie mit Ihrer Gruppe an solchen praktischen Anwendungen?

Dieser Bereich hat grosses Potenzial, weshalb zwei Forscher aus meinem Team, Dr. Mohammed Mouhib und Dr. Melania Reggente, einen Prototypen für die Lebensmittelindustrie entwickeln. In dieser Hinsicht arbeiten wir an der Gründung eines Startup-Unternehmens. Ich sehe hier eine Marktchance und bleibe deshalb hartnäckig daran. Im Moment ist es so, dass Leute Abfälle einfach abladen. Abwässer werden dann in der Kläranlage aufbereitet, aber nicht genutzt. Damit verpassen wir eine Gelegenheit, weil Mikroben das verwerten könnten. Und die Bakterien an sich sind billig. Es geht jetzt nur um das nötige Kapital, hier den Anfang zu machen. Wir möchten auch mit der Lebensmittelindustrie zusammenarbeiten und eine Pilotanlage in Betrieb nehmen. Alle Unternehmen, die diese Art von Abwasser haben, würden davon profitieren und könnten den eigenen Kohlenstoff-Fussabdruck reduzieren. Es gibt aber noch viele andere Ideen, darunter auch Biosensoren. Wir könnten E.-coli-Stämme züchten, die nur ein Substrat wie eine bestimmte Chemikalie verwerten. Wenn sie dann Strom produzieren, wäre das ein Signal, dass der Stoff vorhanden ist – was Kontaminationen anzeigen könnte.

Was gab den Ausschlag für die EPFL als Umgebung für Ihre Wissenschaft?

Ich habe mich schon als Kind für Bakterien mit besonderen Fähigkeiten wie die Produktion von Strom interessiert. Ich bin aber Chemieingenieurin. Warum sollte mir jemand Geld geben, um Biologie zu betreiben? Dazu kommt, dass mein Projekt als sehr riskant galt. An der EPFL gibt es aber eine eigene Finanzierung für solche Ansätze. Das bedeutet, dass Ideen getestet werden und erste Ergebnisse fliessen dann in die Bewerbungen für weitere Zuschüsse. Anders gesagt: Die EPFL hat mir die Möglichkeit zur Flexibilität geboten. Ich konnte ausserhalb meines Fachgebiets arbeiten und dieses somit erweitern. Und das hat viel bedeutet.

Die Technologie ist sehr zukunftsträchtig. Wie gross ist die Konkurrenz?

Es ist nicht gut, wenn man allein an etwas arbeitet, weil es bedeuten kann, dass es nicht genug Potenzial gibt. Als ich mit dieser Arbeit angefangen habe, gab es keine echte Konkurrenz. Jetzt folgen uns aber einige Leute, und vor allem junge Wissenschaftler basieren ihre Ideen auf unseren Entwicklungen. Ich finde das aufregend, weil sie anders denken als ich und vielleicht ganz andere Wege einschlagen. Ich glaube wirklich, dass die Welt davon profitieren wird. Je mehr Köpfe sich mit einem Problem beschäftigen, desto besser.