Ende Januar entbrannte von neuem eine hitzige Debatte über den Vorschlag, Schwefeldioxid-Partikel in den oberen Schichten der Atmosphäre zu versprühen. Die Idee fällt unter den Begriff «Solar-Geoengineering» und soll dazu führen, dass ein Teil der Sonnenstrahlung reflektiert und somit die Luft gekühlt wird.

Das klingt unglaublich, ja absurd. Dabei gibt es sogar eine «Vorlage», und zwar Vulkanausbrüche. Der österreichische Klimawissenschafter Gernot Wagner beschrieb das in einem Interview in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» so: Im Jahr 1991 schleuderte der Vulkan Pinatubo auf den Philippinen grosse Mengen an Schwefeldioxid in die Atmosphäre. Ein Jahr darauf lag dadurch die Durchschnittstemperatur global ein halbes Grad niedriger.

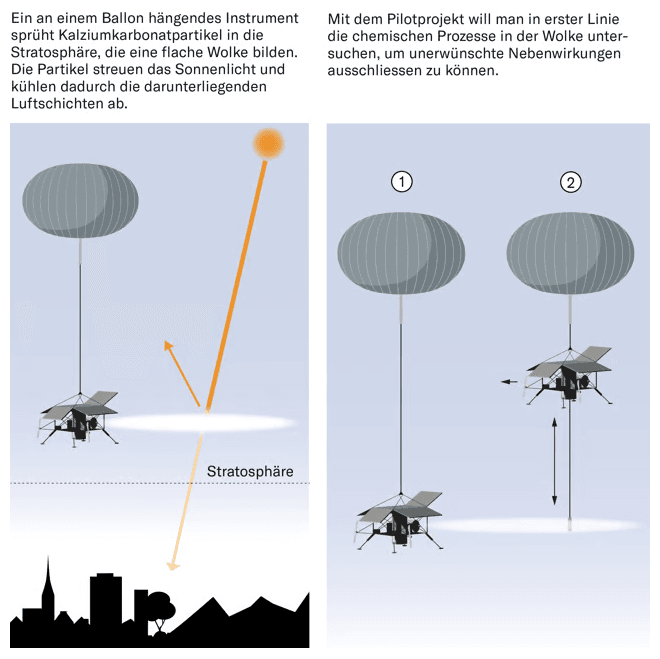

Im Horrorszenario des Diplomaten Perrez könnten also einzelne Länder im Alleingang Spezialflugzeuge losschicken, die in den Höhen der Atmosphäre Hunderttausende von Tonnen kleinster Partikel versprühen. Eine Art künstlicher Sonnenschirm für die Erde, wie Wagner es formuliert.

Was nach einem Sci-Fi-Luftschloss klingt, ist gar nicht so weit von der Realität entfernt. Denn eine solche Operation wäre weder besonders kompliziert noch unvorstellbar teuer, sagen Experten. Kurz gesagt: Es könnte mit der Zeit sogar in den Bereich des Machbaren gelangen.

Gefährliches Wissen?

Genau das möchte eine Gruppe von über sechzig Forschern dringend vermeiden. Ende Januar veröffentlichte die Gruppe um den Deutschen Frank Biermann, der Professor für Global Sustainability Governance an der Universität Utrecht ist, einen Aufruf zu einem Nichtgebrauchabkommen, das Solar-Geoengineering-Techniken schon im Ansatz ersticken soll.

Die Motivation dahinter erklärt Biermann im Gespräch: Solche Spielereien mit dem Klimasystem seien einfach zu gefährlich, die möglichen Nebenwirkungen unvorhersehbar, sagt er. Die Verteilung der Niederschläge etwa könne sich global ändern und Ungleichheiten verschärfen. Davon wären Entwicklungsländer härter getroffen. Ein Eingriff könne nicht einfach so beendet werden. «Die Unsicherheiten sind zu gross», sagt Biermann.

Darüber hinaus geht es auch um die Signalwirkung. So sei schon die spekulative Hoffnung auf solche Technologien gefährlich, und spiele fossilen Wirtschaftsinteressen in die Hände. Es solle auf keinen Fall zu einer «Normalisierung» dieser Technologie kommen, sagt Biermann.

Politisches Risikomanagement

Die Kampagne hat unter Forschern, die sich mit Solar-Geoengineering beschäftigen, in den letzten Tagen nicht nur Irritation, sondern auch Entrüstung ausgelöst. Zu schwammig sei die Unterscheidung zwischen Forschung und Anwendung, beklagten einige Stimmen. Es gehe der Kampagne wohl eher darum, jegliche Debatte zu unterbinden, schimpfte etwa Peter Irving, der am University College London unterrichtet.

Es brauche doch gerade die Forschung, um die Risiken und Möglichkeiten der Technologie untersuchen und abwägen zu können, sagt auch die amerikanische Forscherin Holly Jean Buck. Der politische Gegendruck könne vielmehr dazu führen, dass Forschung in Zukunft nicht mehr unter öffentlicher Aufsicht stattfände, so Buck warnend. Biermann fürchtet derweil vor allem, dass ein konkreter Eingriff im heutigen internationalen Gefüge weder fair noch effektiv geregelt werden könne.

Das Argument findet nicht jeder wirklich überzeugend. Internationale Abkommen seien zwar schwer durchzusetzen, das multilaterale System sei unvollkommen. Das bedeute aber nicht, dass Übereinkommen zu möglichen Klimaeingriffen unmöglich seien, sagt etwa Janos Pasztor. Er kennt sich im Uno-System gut aus.

Jahrelang war er ein Berater des ehemaligen Uno-Generalsekretärs Ban Ki Moon und war intensiv an der diplomatischen Vorbereitung des Pariser Klimaabkommens beteiligt. Heute arbeitet er mit der Carnegie Climate Governance Initiative, einer Denkfabrik, im Hintergrund daran, eine Debatte zum solaren Geoengineering im Uno-System anzukurbeln. «Man muss zwischen den Risiken abwägen», so Pasztor.

Radikal wird salonfähig

Das findet auch Perrez. Die Schweiz arbeitet daran, bei der Versammlung des Umweltprogramms der Vereinten Nationen eine Resolution auf die Beine zu stellen, um Informationen zum Geoengineering zusammenzutragen und sich ein Bild der Risiken und des Potenzials machen zu können.

«Wir haben die Risiken noch zu wenig verstanden», erklärt Perrez das Bemühen der Schweiz. Schon im Jahr 2019 ist das Land mit einer solchen Resolution gescheitert. Zu schwer wogen die politischen Sorgen, zu gross war der Widerstand. Die Arbeit geht seitdem hinter den Kulissen weiter. Workshops finden in informellen Formaten zwischen verschiedenen Ländergruppen statt. Es gibt Initiativen, die daran arbeiten, die Debatte vor allem auch in Entwicklungsländern voranzutreiben.

Im laufenden Jahr werde man einen weiteren Versuch angehen. «Bevor man irgendwie in Richtung Anwendung oder Verbot eilt, ist es wichtig, die Risiken erst einmal besser zu verstehen», sagt Perrez. «Wenn man nicht darüber spricht, macht es die unkontrollierte Anwendung erst möglich (. . .), das wäre ein gefährliches Szenario mit unberechenbaren Risiken.»

Politischen Widerstand wird es dabei sicherlich geben. Im letzten Jahr ist ein Versuch im Norden Schwedens im Rahmen des Forschungsprojekts Scopex aus Harvard am politischen Widerstand gescheitert. Die Sami-Bevölkerung, die dort ansässig ist, und Umweltorganisationen schlugen Alarm.

Wenn solche Versuche von der Öffentlichkeit zur Schlacht zwischen Harvard und der indigenen Bevölkerung hochstilisiert würden, «können wir nicht weitermachen», sagte der an Scopex beteiligte Physikprofessor David Keith der Nachrichtenagentur Reuters.