Das Pflaster klebt auf der Haut. Es erzeugt Strom durch die überschüssige Energie, die entsteht, wenn Schweiss verdunstet. Der Ertrag des briefmarkengrossen Bio-Films reicht aus, um ein Handy oder einen medizinischen Sensor zu laden. Das Energie-Pflaster der University of Massachusetts Amherst ist eines von hundert Projekten, die im Katalog zur aktuellen Ausstellung «Transform» im Vitra Design Museum vorgestellt werden.

Die Schau thematisiert die Energiegewinnung, die sich künftig immer weniger auf Länder beschränken wird, in denen Öl und Gas aus dem Boden sprudeln. Vielmehr wird sie allmählich in unseren Alltag, unsere Landschaften, unsere Städte, unsere Häuser, unsere Räume und unsere Kleider integriert. Die Kraftwerke rücken uns auf den Leib, im Extremfall werden sie direkt am Körper verbaut.

Die Zukunft des Energiehaushalts ist transdisziplinär. Das veranschaulicht etwa die Überbauung Copenhagen Hill des Architekturbüros BIG, die eine Kehrichtverbrennungs- und Heizkraftanlage mit einem künstlichen Hügel für Skifahrer auf dem Dach verbindet.

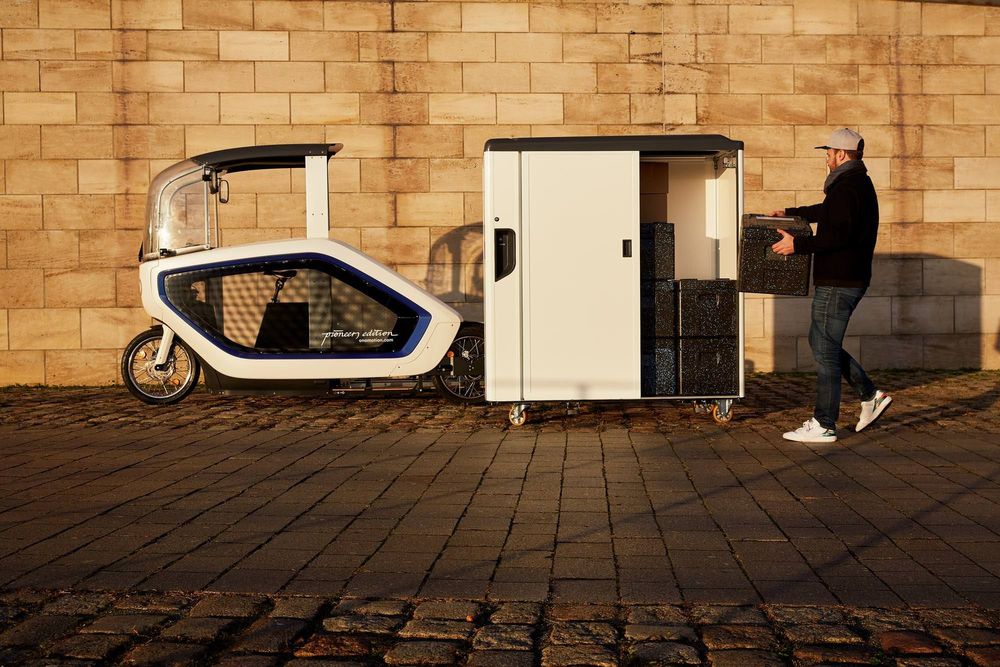

Die Energieversorgung wird ein Teil der gestalterischen Umwelt. Sie wird deshalb nicht nur von Ingenieuren errechnet, sondern auch von Architekten und Designern geformt. Nur so kann sie von der Bevölkerung akzeptiert und in unser Leben eingebunden werden. Im Vordergrund stehen deshalb nicht mehr nur Fragen nach Kilowattstunden, Energieeffizienz und Leitfähigkeit. Es geht auch um die Benutzerfreundlichkeit und die gute Form.

Zeitalter des Solarpunk

Jede Energie-Ära bringt eine eigene ästhetische Strömung mit sich. In den 1920er Jahren kam mit den ersten Automobilen das Streamline-Design auf, dessen Kurven der Aerodynamik folgten. Nach dem Zweiten Weltkrieg orientierte sich das Space-Age an den Materialien, die die Raumfahrt hervorgebracht hatte. Und nach der Ölkrise von 1973 begann die Architektur mit Solarmodulen zu experimentieren.

Heute imaginieren manche Architekten eine Energie-Baukultur mit dem Übernamen Solarpunk. Darin werden Aspekte von Science-Fiction und Cyber-Punk mit einem Techno-Futurismus rund um Solarkraft und Elektromobilität kombiniert: «Blade Runner»-Ästhetik nicht als düstere Dystopie, sondern als besonnte und begrünte Utopie.

Wie die Bauten der Zukunft aussehen, ist heute aber so offen wie schon lange nicht mehr. Es ist die Zeit gewagter Entwürfe und grosser Visionen, die viele Fragen aufwerfen. Die meisten spekulativen Ideen werden an der Realität scheitern. Dennoch erfüllen sie eine Funktion: Sie zeigen auf, dass neue Formen möglich sind. Design als Katalysator.

Viele neue Projekte stammen aus dem Hightech-Bereich. Photovoltaikzellen sollen direkt ins Gewebe eingearbeitet werden, Miniatur-Windkraftanlagen sollen Strassenlaternen versorgen. Und eine Kochstation könnte mit aus dem Solarstrom erzeugten Wasserstoff betrieben werden.