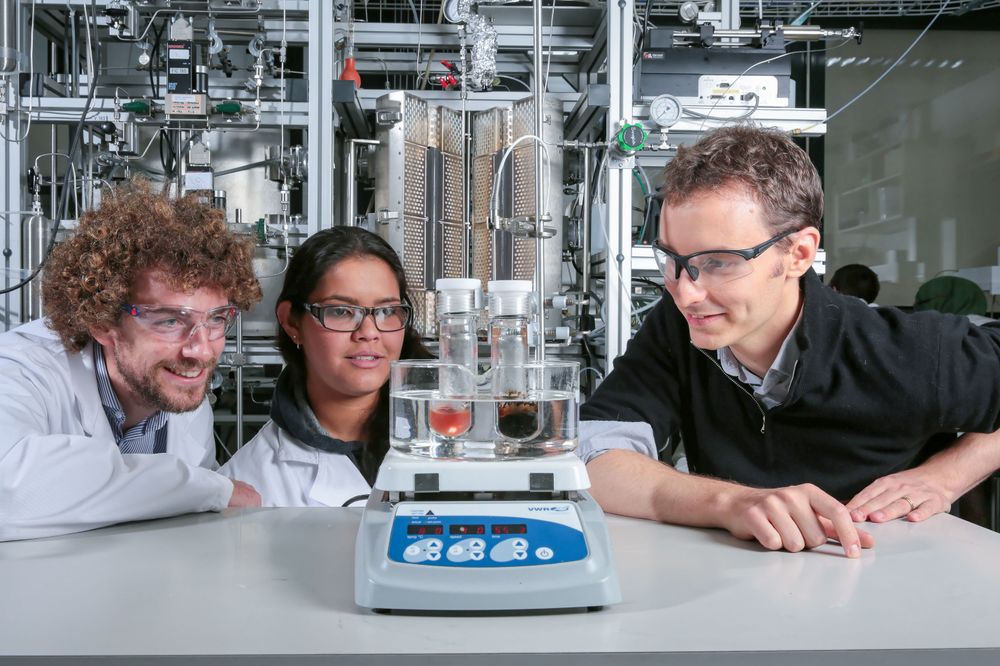

«Je n’ai pas choisi mon domaine de recherche pour sauver le monde», déclare le Pr Jeremy Luterbacher en riant. «Mais j’aime relever les défis techniques. Et tant qu’à faire, pourquoi ne pas résoudre des problèmes qui permettent aussi de sauver le monde? Ça rend les choses encore plus excitantes.»

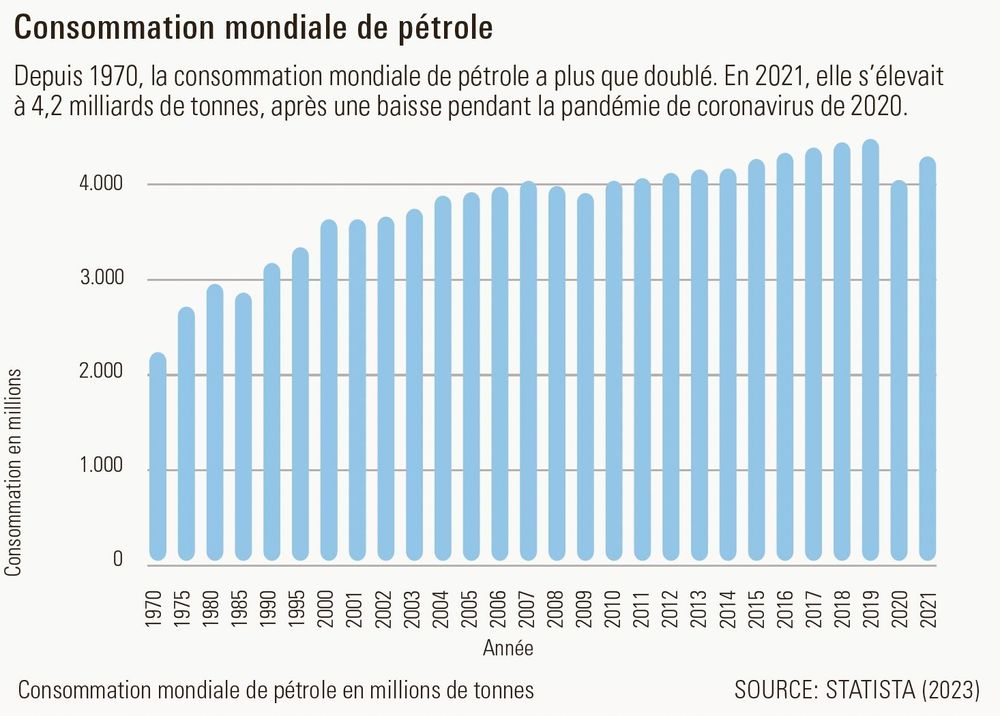

De ce point de vue, ce chimiste américano- suisse à la tête du «Laboratory of Sustainable and Catalytic Processing (LPDC)» à l’EPFL et chercheur en génie des procédés, suit une voie extrêmement prometteuse. Sa spécialité offre de nombreux défis à relever – et des solutions pour sauver le monde. Il s’agit de répondre à plusieurs crises: le changement climatique provoqué par l’être humain réchauffe la planète et le plastique détruit les écosystèmes sous forme de particules de plus en plus fines, présentes depuis les fonds marins jusqu’aux glaciers des montagnes. Or, ces deux maux procèdent d’une même cause: le pétrole.

«Un matériau polyvalent»

La combustion du pétrole rejette notamment du CO₂ dans l’atmosphère, un gaz à effet de serre qui accentue la crise climatique. Mais c’est aussi une matière première polyvalente à la base d’une large palette de produits (cf. article à droite). Le plastique sous toutes ses formes en fait partie. En d’autres termes, si l’on souhaite mettre fin à l’utilisation du pétrole, nuisible au climat et à l’environnement, il faut concevoir des plastiques dégradables.

C’est ce que fait Jeremy Luterbacher, qui poursuit cet objectif ambitieux en suivant une approche singulière. Quiconque travaille dans ce domaine doit d’abord répondre à la question fondamentale de savoir quels types de plastiques sont souhaitables et utiles, indépendamment de leur faisabilité. Voulons- nous trouver des imitations du plastique, à base de pétrole mais plus respectueuses de l’environnement? Ou miser sur de nouveaux matériaux aux propriétés potentiellement inédites?

Ce n’est pas une loi de la nature qui a transformé le pétrole en matière première de tous les plastiques. «Ce truc noir jaillit du sol pour une bouchée de pain», dit Luterbacher. «Nous en avons bien profité pour accélérer notre croissance économique le siècle dernier.» Mais la production de plastique est désormais repensée, et le pétrole remis en question en tant que ressource et paradigme, selon Luterbacher. En effet, il contient de nombreuses molécules qu’aucun être vivant ne veut manger, ce qui le convertit en problème difficile à dégrader dans l’environnement.

Tous ses collègues n’en sont pas aussi convaincus. Ils continuent leurs recherches sur les plastiques à base de pétrole et développent de nouvelles molécules, aussi proches que possible de l’original. Un scénario qui convient parfaitement à l’industrie, selon Luterbacher. «L’industrie est ravie de pouvoir utiliser les mêmes molécules qu’auparavant, pour moins chères, car les filières de production et les chaînes d’approvisionnement existent, même si la chimie de cette approche est loin d’être simple.»

D’autres acteurs envisagent leurs projets plastiques plutôt en termes de fonctionnalité: que doivent pouvoir faire ces nouveaux plastiques? «Ils obtiennent effectivement des matériaux assez raffinés», admet Luterbacher. Et peu importe la structure des molécules ou leur origine pétrochimique. Luterbacher a opté quant à lui pour une voie médiane, plus pragmatique. Selon ses propres mots: «Je veux d’abord prendre ce que nous donne la nature et réfléchir ensuite à ce qu’on peut en faire de fonctionnel, aussi simplement que possible.»